14juillet2010

Posté par Paul dans la catégorie : aventures et voyages au féminin; Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire.

l’histoire étonnante de l’une des premières journalistes d’investigation

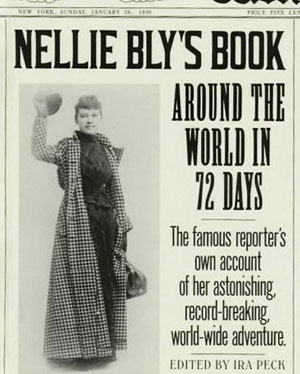

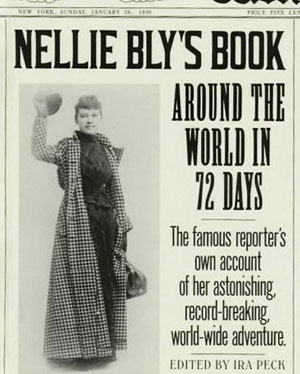

Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.

Le 22 novembre 1889, une journaliste américaine de 25 ans rencontre l’écrivain Jules Verne à Amiens. Ce rendez-vous est programmé depuis plusieurs semaines déjà. La jeune femme a embarqué le 14 novembre à New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, s’est arrêtée à Londres puis a débarqué à Calais. Son départ des Etats-Unis s’est fait en tambour et trompette. Il faut dire qu’elle s’est fixé un objectif ambitieux pour l’époque : elle a lancé le pari qu’elle ferait mieux que Phileas Fogg, le héros de l’écrivain français, et réaliserait un tour du monde en moins de 80 jours, ce qui serait une première dans l’histoire. L’entrevue entre Nellie Bly et Jules Verne est très cordiale. La jeune femme lui fait part de ses espoirs, de ses projets. L’écrivain lui montre l’abondante documentation qu’il a rassemblée pour écrire son roman, et il est très ému de rencontrer celle qui va donner corps à son héros imaginaire. La seule déception du Français vient du fait que la jeune Américaine refuse de goûter à l’excellente bouteille qu’il a choisie dans sa cave à cette occasion. Miss Bly n’aime pas l’alcool ! Cela ne l’empêche pas de prodiguer de nombreux encouragements à la jeune aventurière lors de son départ, le lendemain. Cette rencontre marque l’écrivain au point qu’il décide que les héros de son prochain roman seront américains, et il se lance dans la rédaction de « Mistress Branigan », l’épopée d’une femme qui part à la recherche de son mari, disparu en mer… Jules Verne est informé par des dépêches que lui adresse le journal new-yorkais, des progrès du tour du monde de Nellie Bly.

Le voyage de la jeune journaliste se poursuit sans encombre et un mois après son départ, elle se trouve sur l’île de Ceylan, dans la ville de Colombo, attendant avec impatience le bateau qui doit la conduire à Hong Kong, puis à Tokyo…. A chacune de ses escales dans des grandes villes, elle câble à son journal, le « New York World » un récit pittoresque de ses dernières aventures. Les lecteurs attendent chaque nouvel épisode avec une impatience comparable à celle qui touche les amateurs de feuilletons à suspens, et, au fil des jours, sa célébrité grandit aux Etats-Unis. Lorsqu’elle arrive enfin à New York, le 25 janvier 1890, elle a parcouru 40 070 kilomètres et largement remporté son pari puisqu’il ne lui a fallu « que » 72 jours, six heures et 11 minutes. Elle est accueillie triomphalement et cette notoriété singulièrement acquise va lui permettre de réaliser son rêve : écrire et surtout faire publier des reportages sur ses thèmes de prédilection. Nellie Bly est en effet une journaliste qui s’intéresse au « social », aux conditions de vie des plus humbles, et n’hésite pas à payer de sa personne pour rédiger ses reportages.

Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages.

Au moment où son exploit l’amène sous la lumière des projecteurs, Nellie Bly a réussi quelques coups spectaculaires qui lui valent déjà une solide réputation parmi ses confrères. Le premier article qu’elle doit écrire pour le « New York World », journal appartenant à Joseph Pulitzer, a pour thème « la vie quotidienne dans un asile de fous réservé aux femmes ». Histoire de recueillir des informations directement à la source et non dans les bibliothèques comme le font nombre de ses confrères, la jeune journaliste décide de simuler une maladie mentale. Elle est internée pendant quelques temps au Blackwells Island Hospital, et peut ainsi témoigner, avec beaucoup de sincérité, des conditions de vie épouvantable des femmes qui sont enfermées dans ce lieu maudit. Son article provoque pas mal de remous et a sans doute comme conséquence directe le fait d’entrainer une sérieuse rénovation de l’institution et de ses pratiques cruelles. Elle aura recours à plusieurs reprises à ce procédé d’immersion pour rédiger ses reportages et cette façon de procéder, mise en valeur par un « talent de plume » indéniable va contribuer à faire d’elle une journaliste renommée. Sa destinée va être brillante, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à s’intéresser au sort réservé aux plus humbles, plus particulièrement aux femmes qui luttent pour obtenir l’égalité des droits avec les hommes. La célébrité et la richesse ne l’empêchent pas de conserver une vision profondément sociale du monde. Ce qu’elle croyait à ses débuts, elle n’y a pas renoncé et va rester toute sa vie sur la même trajectoire idéologique, fait suffisamment rare pour être mentionné, la notoriété ayant tendance parfois à faire tourner la tête en direction des nuages.

Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal.

Elisabeth Jane Cochran (Nellie Bly est le pseudonyme qu’elle utilisera pour signer ses articles) est née en Pennsylvanie le 5 mai 1864. Peu d’informations sont connues sur le début de sa vie. On sait par contre comment a débuté sa carrière de journaliste, puisqu’il s’agit d’un épisode plutôt original. Le journal local, le « Pittsburgh Dispatch » publie une chronique dont elle estime le contenu violemment sexiste. La jeune femme réagit vigoureusement à cet article en envoyant une lettre incendiaire au rédacteur en chef. Celui-ci apprécie le ton qu’emploie la jeune femme et surtout la haute tenue littéraire de sa missive. Il lui propose donc de collaborer régulièrement au journal, et lui offre ainsi une occasion de faire valoir son point de vue sur différents sujets d’actualité. Les articles de la nouvelle rédactrice (qui signe Nellie Bly, en faisant allusion à l’héroïne d’une chanson populaire du moment), ne laissent personne indifférent. La façon dont elle décrit les conditions de vie des ouvrières et des ouvriers de la région, l’ardeur de ses convictions féministes et surtout ses prises de positions enflammées lors des conflits sociaux, provoquent la colère des industriels locaux. Face à la levée de boucliers, et surtout au retrait des annonces payantes qui menacent la survie même du journal, le rédacteur en chef du « Pittsburgh Dispatch » propose à Nellie Bly de traiter de sujets plus consensuels, et, en fait, plus féminins. Voilà notre journaliste « sociale », reléguée aux pages maisons, cuisine et mode… ce qui ne lui convient guère ! Elle démissionne rapidement et part pour le Mexique, dans l’intention d’écrire des reportages sur la pauvreté des habitants et sur la corruption qui règne à tous les niveaux de l’administration. Cette fois-ci, c’est le gouvernement mexicain qui n’apprécie pas la teneur de ses textes et il lui est très vite signifié qu’elle est « persona non grata » dans le pays. Il n’est pas question pour elle de quémander quoi que ce soit en retournant à Pittsburgh. L’ambition ne lui manque pas, ni la détermination, et elle décide de s’installer à New York et de devenir journaliste au « New York World », dont elle apprécie le ton et l’indépendance relative des articles. Sa réussite est loin d’être assurée car le milieu journalistique est alors essentiellement masculin et il n’est pas évident pour une femme de percer dans la profession. Le reportage qu’elle écrit à ce moment là sur l’asile pour les femmes lui ouvre les portes du journal.

Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.

Le fait d’être devenue, quelques années plus tard, la « Phileas Fog » féminine, va influer sur le cours de sa vie, mais non sur ses idées, ainsi que je l’ai indiqué auparavant. En 1895 elle fait la connaissance d’un riche industriel, Robert Seaman, et devient son épouse. Elle renonce temporairement au journalisme pour se consacrer à sa nouvelle vie. Le mariage ne dure que neuf ans et, suite au décès de son compagnon, en 1904, elle se retrouve à la tête de son entreprise métallurgique et de sa fortune. Elle fait alors des choix de gestion plutôt singuliers pour la veuve d’un capitaine d’industrie, mais guère surprenants lorsque l’on sait à quel personnage on a affaire précisément. Nellie Bly décide de réformer fondamentalement le fonctionnement de son usine de fabrication de tôles. Elle supprime la rémunération à la pièce et introduit un salaire journalier indépendant de la productivité, et elle dépense une bonne part de ses capitaux pour réaliser des investissements sociaux dans l’entreprise : centre de loisirs, bibliothèque, club de pêche… Toutes ces « loufoqueries » sociales ne sont guère appréciées par ses pairs. La nouvelle patronne n’est pas une très bonne gestionnaire et la situation financière de l’usine devient catastrophique. Pour échapper aux pressions de ses créanciers, Nellie Bly quitte les Etats-Unis et se réfugie en Grande Bretagne. Elle décide de se consacrer à ce qui l’a fait vivre avant son mariage et qui est sa véritable passion : le journalisme. Nous sommes en 1914 et le monde est sur le point de basculer dans le chaos. Lorsque le conflit éclate, Nellie Bly devient correspondante de guerre. Jusqu’en 1919, elle se rend sur de nombreux fronts et publie une longue série de reportages sur la vie des soldats et l’évolution du conflit. La première guerre mondiale terminée, elle décide de tourner la page et de rentrer à New York. Elle devient collaboratrice au « New York Evening Journal » et consacre la quasi totalité de ses chroniques aux enfants abandonnés de la grande métropole. Elle meurt le 27 janvier 1922 des suites d’une pneumonie.

Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.

Figure marquante du féminisme américain, Nellie Bly est considérée, de nos jours, comme l’une des pionnières du journalisme d’investigation, n’hésitant pas à s’immerger dans la réalité sociale pour mieux en témoigner, ne reculant devant aucune prise de risque. Elle incarne une certaine image de la déontologie professionnelle que bien de ses confrères ou consœurs actuelles se devraient d’imiter quelque peu. Bien qu’elle n’ait jamais milité pour une idéologie politique particulière et n’ait jamais été membre d’aucun parti ou d’aucune organisation ouvrière, Nellie Bly a su montrer, tout au long de sa carrière, qu’elle était attachée à un idéal de justice et d’égalité, et qu’elle ne supportait pas la morgue des riches possédants et des hommes de pouvoir à leur solde. Elle a combattu l’oppression des femmes et des pauvres gens dans leur ensemble, avec les armes qui étaient les siennes : la plume, l’amour de la vérité et un courage indéniable dont elle a fait montre à de nombreuses occasions. A une époque où l’on voit certains journalistes de la presse écrite ou télévisée devenir de simples courroies de transmission du pouvoir, se contentant de recopier et/ou de répéter à n’en plus finir le contenu des dépêches d’agence, son histoire méritait d’être contée.

9juillet2010

Posté par Paul dans la catégorie : Humeur du jour; Vive la Politique.

Histoire de faire habilement le lien avec la chronique précédente, nous allons continuer à jouer un peu avec les nombres… ce qui n’empêche pas de faire de la poésie – j’espère que vous avez apprécié la richesse de la rime qui embellit le titre de ce billet – et d’encenser une fois de plus notre grandeur nationale. Les données « numériques » de cette chronique sont basées en grande partie sur les informations fournies par le SIPRI (Institut International de Recherches pour la Paix de Stockholm). Elles figurent dans le rapport sur les dépenses militaires mondiales publié en juin 2010, et concernent les budgets alloués en 2009. Il ne s’agit, bien entendu, que des dépenses « officielles » ; les crédits alloués par des biais divers (recherche « civile » intéressant directement les militaires par exemple) ne peuvent être évalués précisément. Bon… Ça c’était l’entrée en matière, histoire de montrer à quel point nous allons parler de choses sérieuses tout autant que kaki… Revenons donc à nos treillis froufroutants et aux Big Jim et supers Lolitas qui se pavanent avec. Pour faire plaisir à ces dames et à ces messieurs, notre planète bleue (qu’il faudra sans doute envisager de rebaptiser un jour planète rouge sang) a dépensé en 2009 la coquette somme de 1531 milliards de dollars. Cette enveloppe matelassée a augmenté de 49 % en dix ans. Il est fort probable que sur 2010, 2011, Messieurs les Militaires ne seront pas trop en peine non plus puisque, malgré la « crise » qui affecte essentiellement les budgets sociaux, les dépenses en lance-pierres, catapultes, pistolets à eau et missiles à la chantilly, continuent (et continueront sans doute) à grimper allègrement. Différents médias ont bien entendu commenté ce rapport du Sipri, avec le ton qui correspond généralement avec le style maison . Parmi les analyses que j’ai pu lire, cette citation d’un article du journal « Le Monde » que je vous laisse le soin d’apprécier : « Une partie des dépenses militaires 2009 sont liées aux « opérations de maintien de la paix« , notamment en Afghanistan. […] Au total, cinquante-quatre de ces opérations de maintien de la paix se sont déroulées dans le monde au cours de l’année passée pour « un coût connu » et jamais atteint jusque-là de 9,1 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros). » Si j’étais rédacteur de l’article, j’aurais sans doute ajouté « salauds de pacifistes ! »… Rien ne coûte aussi cher que le « maintien de la paix » confié aux militaires en tout cas !

Histoire de faire habilement le lien avec la chronique précédente, nous allons continuer à jouer un peu avec les nombres… ce qui n’empêche pas de faire de la poésie – j’espère que vous avez apprécié la richesse de la rime qui embellit le titre de ce billet – et d’encenser une fois de plus notre grandeur nationale. Les données « numériques » de cette chronique sont basées en grande partie sur les informations fournies par le SIPRI (Institut International de Recherches pour la Paix de Stockholm). Elles figurent dans le rapport sur les dépenses militaires mondiales publié en juin 2010, et concernent les budgets alloués en 2009. Il ne s’agit, bien entendu, que des dépenses « officielles » ; les crédits alloués par des biais divers (recherche « civile » intéressant directement les militaires par exemple) ne peuvent être évalués précisément. Bon… Ça c’était l’entrée en matière, histoire de montrer à quel point nous allons parler de choses sérieuses tout autant que kaki… Revenons donc à nos treillis froufroutants et aux Big Jim et supers Lolitas qui se pavanent avec. Pour faire plaisir à ces dames et à ces messieurs, notre planète bleue (qu’il faudra sans doute envisager de rebaptiser un jour planète rouge sang) a dépensé en 2009 la coquette somme de 1531 milliards de dollars. Cette enveloppe matelassée a augmenté de 49 % en dix ans. Il est fort probable que sur 2010, 2011, Messieurs les Militaires ne seront pas trop en peine non plus puisque, malgré la « crise » qui affecte essentiellement les budgets sociaux, les dépenses en lance-pierres, catapultes, pistolets à eau et missiles à la chantilly, continuent (et continueront sans doute) à grimper allègrement. Différents médias ont bien entendu commenté ce rapport du Sipri, avec le ton qui correspond généralement avec le style maison . Parmi les analyses que j’ai pu lire, cette citation d’un article du journal « Le Monde » que je vous laisse le soin d’apprécier : « Une partie des dépenses militaires 2009 sont liées aux « opérations de maintien de la paix« , notamment en Afghanistan. […] Au total, cinquante-quatre de ces opérations de maintien de la paix se sont déroulées dans le monde au cours de l’année passée pour « un coût connu » et jamais atteint jusque-là de 9,1 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros). » Si j’étais rédacteur de l’article, j’aurais sans doute ajouté « salauds de pacifistes ! »… Rien ne coûte aussi cher que le « maintien de la paix » confié aux militaires en tout cas !

Le raisonnement sur les grands nombres que je tenais il y a quelques jours est encore pleinement illustré par l’exemple donné dans le premier paragraphe. 182 euro, tout le monde voit à peu près ce que ça représente… 1 244 000 000 000 euro… personne et tant mieux : ça aide nos mauvaises consciences à mieux dormir la nuit. Ce qui est sûr c’est qu’avec 182 euro, au supermarché du coin, on n’achète pas une arme bien terrible : même un arc et des flèches de qualité c’est nettement plus cher que ça ; quant à une hache de pierre, pour peu qu’il s’agisse d’un objet authentique ayant appartenu à un illustre guerrier sioux, ce n’est même pas la peine d’y songer. Ce qui est tout autant certain c’est qu’avec la somme globale, bon nombre de problèmes humanitaires seraient réglés moyennant quelques réorientations budgétaires bénignes. On pourrait sans problème donner un toit, une nourriture convenable et de l’eau potable à la totalité des habitants de la planète, surtout si l’on ponctionnait en outre quelques unes de ces fortunes honteuses dont on énonce fièrement les montants dans les médias ces derniers temps. Rien que pour la France, troisième pays au monde pour ses dépenses (en pourcentage par rapport aux dépenses totales), on atteint la somme rondelette de 50 milliards d’euro (toujours en 2009). Nous faisons donc de gros efforts pour équiper, salarier et pensionner nos braves pioupious. Je vous rappelle en effet que la somme mentionnée dans le titre, 182 euro, est une moyenne internationale et que nous autres, dans l’hexagone, nous situons bien en dessus de cette somme dérisoire. Si ma calculette ne se trompe pas (avec tous ces zéros) ça devrait tourner plutôt autour de 770 euro par tête.

Le contexte économique soi-disant « difficile » pourrait laisser penser que l’on va ponctionner un pourcentage conséquent de ces dépenses d’une utilité « discutable ». Eh bien non ! Si l’on prend l’exemple du mouton noir du troupeau européen, la Grèce, l’austérité va frapper tous les secteurs autres que l’armée. Les « amis » européens et autres usuriers du FMI ont quelque peu trainé la jambe avant de prêter aux Hellènes endettés, sous réserve que le gouvernement d’Athènes procède à des coupes sombres dans tous les budgets sociaux. Seul le budget militaire a échappé aux ciseaux des commissaires européens. Il faut dire que ces dépensiers de Grecs ont le bon goût d’investir leurs euro dans du solide matériel kaki fabriqué dans les usines françaises et allemandes notamment. Il est tout à fait logique que l’on prête de l’argent à un taux raisonnable à des gens qui s’apprêtent à le dépenser chez vous. On appelle ça « solidarité capitaliste » !

Le contexte économique soi-disant « difficile » pourrait laisser penser que l’on va ponctionner un pourcentage conséquent de ces dépenses d’une utilité « discutable ». Eh bien non ! Si l’on prend l’exemple du mouton noir du troupeau européen, la Grèce, l’austérité va frapper tous les secteurs autres que l’armée. Les « amis » européens et autres usuriers du FMI ont quelque peu trainé la jambe avant de prêter aux Hellènes endettés, sous réserve que le gouvernement d’Athènes procède à des coupes sombres dans tous les budgets sociaux. Seul le budget militaire a échappé aux ciseaux des commissaires européens. Il faut dire que ces dépensiers de Grecs ont le bon goût d’investir leurs euro dans du solide matériel kaki fabriqué dans les usines françaises et allemandes notamment. Il est tout à fait logique que l’on prête de l’argent à un taux raisonnable à des gens qui s’apprêtent à le dépenser chez vous. On appelle ça « solidarité capitaliste » !

Continuons à jouer avec la guerre, l’argent et les mathématiques. Avec 172 euro (217 dollars US) on ne fait rien de vraiment utile comme investissement (j’entends par « utile », un investissement permettant de liquider proprement son voisin dans le cadre légal d’un assassinat collectif programmé que l’on nomme pudiquement « conflit »). Enfin, ça dépend où on habite car, selon les régions du monde, le prix des armes est extrêmement variable. Selon un rapport de l’ONU (un peu défraichi puisqu’il date de 2001), il y a des pays où l’on peut se procurer un fusil d’assaut AK-47 pour le prix d’un sac de maïs, c’est à dire pour une vingtaine ou une trentaine de dollars. Il ne s’agit pas forcément d’une arme neuve, de première main, mais, rien de grave, ça fonctionne comme il faut, largement assez en tout cas pour flinguer un gosse en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Ces armes « légères » constituent du coup un véritable fléau. On vend quelques sacs de cocaïne et on achète deux ou trois containers de flingues et de munitions. On est alors fin prêt à dégommer le crétin du village d’à côté qui a le culot d’avoir une religion différente, ou bien de semer les haricots en poquets plutôt qu’en lignes régulières. Selon le rapport Onusien mentionné plus haut « Plus de 500 millions d’armes légères sont en circulation dans le monde, soit environ une pour 12 personnes. Elles ont été l’arme de prédilection dans 46 des 49 grands conflits que la planète a connus depuis 1990 et ont causé la mort de 4 millions de personnes, dont 90 % de civils et 80 % de femmes et d’enfants. » Vous voyez que ce n’est quand même pas mal ! Là où je ne suivrai pas ce rapport par contre, c’est lorsqu’il se contente de dénoncer le trafic illégal de ces armes légères, sans piper mot concernant les profits gigantesques que dégage ce secteur commercial au niveau planétaire. Au risque de faire de la peine à Mr Kofi Anan, je ne pense pas que les deux millions d’enfants qui ont été tués au cours de ces dix dernières années (de 1990 à 2000 mais rassurez-vous, depuis, c’est mieux) fassent vraiment la différence entre balles « légales » et « illégales ». Il faudra bien un jour que le discours humanitaire aille jusqu’au bout de sa logique.

Si vous disposez de moyens plus conséquents vous pourrez toujours faire mieux que d’acheter des AK 47 de contrebande. L’union fait la force et il y a plus sérieux comme matériel, sur le marché. Il vous faudra dans ce cas grouper vos économies dans le cadre d’une petite coopérative d’entrepreneurs, genre République bananière, ou convaincre votre opinion publique que de dangereuses menaces terroristes ou d’infâmes velléités agressives du pays voisin justifient que l’on ponctionne les budgets sociaux pour élever la nation au rang de « puissance militaire qui compte » au bal des arrogances. Si les frictions frontalières diminuaient entre les Turcs et les Grecs, je suis sûr que les gouvernements des deux pays auraient du mal à faire passer la pilule amère qu’ils ont habitué leurs citoyens à avaler. Ce n’est pas pour rien que les grands groupes industriels du secteur de l’armement s’intéressent depuis des lustres aux médias en tout genre. Lorsqu’on a un ou deux journaux, une chaine de télé et quelques radios à ses ordres, on a à peine besoin de colonels et de chars d’assauts pour convaincre la population du bien fondé d’investissements exorbitants dans du matériel foireux qui sera obsolète au bout de quatre ou cinq ans. Autrefois, cela se faisait de manière discrète, maintenant on n’a plus aucune honte à afficher un quelconque « Matra-Hachette » et autre « groupe Lagardère ». De plus, le secteur est créateur d’emplois : nos amis suisses n’ont pas manqué de se le voir rappeler par la propagande officielle lors d’un récent référendum. Rien de tel que la main de l’homme pour assembler avec amour la baïonnette qui va permettre de pourfendre l’abdomen de l’ennemi héréditaire.

Si vous disposez de moyens plus conséquents vous pourrez toujours faire mieux que d’acheter des AK 47 de contrebande. L’union fait la force et il y a plus sérieux comme matériel, sur le marché. Il vous faudra dans ce cas grouper vos économies dans le cadre d’une petite coopérative d’entrepreneurs, genre République bananière, ou convaincre votre opinion publique que de dangereuses menaces terroristes ou d’infâmes velléités agressives du pays voisin justifient que l’on ponctionne les budgets sociaux pour élever la nation au rang de « puissance militaire qui compte » au bal des arrogances. Si les frictions frontalières diminuaient entre les Turcs et les Grecs, je suis sûr que les gouvernements des deux pays auraient du mal à faire passer la pilule amère qu’ils ont habitué leurs citoyens à avaler. Ce n’est pas pour rien que les grands groupes industriels du secteur de l’armement s’intéressent depuis des lustres aux médias en tout genre. Lorsqu’on a un ou deux journaux, une chaine de télé et quelques radios à ses ordres, on a à peine besoin de colonels et de chars d’assauts pour convaincre la population du bien fondé d’investissements exorbitants dans du matériel foireux qui sera obsolète au bout de quatre ou cinq ans. Autrefois, cela se faisait de manière discrète, maintenant on n’a plus aucune honte à afficher un quelconque « Matra-Hachette » et autre « groupe Lagardère ». De plus, le secteur est créateur d’emplois : nos amis suisses n’ont pas manqué de se le voir rappeler par la propagande officielle lors d’un récent référendum. Rien de tel que la main de l’homme pour assembler avec amour la baïonnette qui va permettre de pourfendre l’abdomen de l’ennemi héréditaire.

Désolé de rabâcher un peu sur ce thème, mais je vous avais déjà fait grâce d’une relative amnésie au moment d’Eurosatory, vous n’imaginiez quand même pas que cela allait durer jusqu’au moment où nos braves parlementaires vont débattre des restrictions budgétaires pour 2011 et 2012. Je ne voudrais pas que notre armée soit obligée de licencier du personnel ou d’avancer l’âge du départ en retraite de ses meilleurs éléments. Nous nous devons d’être prêts, le jour où les Afghans et les Nigériens, manipulés par les Chinois, tenteront de prendre à revers notre base de Djibouti en débarquant en Provence sur une plage bondée de touristes en maillot de bain. Le carnage serait alors insupportable à mes yeux délicats. Je me demande même si je ne vais pas pousser le patriotisme jusqu’à demander qu’une partie de mes impôts qui se perdent dans le bourbier immoral des crédits Education Nationale, ne soient affectés à la Défense… Je suis sûr qu’il y a un trou quelque part dans notre ligne de surveillance radar… Pour acheter un char Leclerc à 6,8 millions d’euro, il suffit qu’un nombre raisonnable de citoyens « bien de chez nous » se déleste d’une pièce d’un ou deux euro et le compte y sera ! C’est beau les mathématiques non ? Vous voyez que les grands nombres… on peut faire des efforts pour les apprivoiser !

5juillet2010

Posté par Paul dans la catégorie : philosophie à deux balles.

Je me mets à la place du premier bûcheron qui a contemplé les forêts du Canada : des arbres à perte de vue, une marée de verdure qui fuit vers l’horizon, disparait derrière une colline pour mieux surgir au faîte de la suivante. Comment aurait-il pu imaginer, ce brave colon, que la saignée à blanc qu’il allait opérer, laborieusement, à l’aide de sa cognée, viendrait à bout d’une immensité pareille ? Même si on l’avait informé qu’il n’était que le premier et que des milliers d’autres viendraient à sa suite, munis d’outils de plus en plus perfectionnés. Difficulté pour l’esprit humain d’apprécier une grandeur à partir du moment où elle excède un seuil (sans doute variable d’un individu à l’autre). Les avancées technologiques ne sont pas seules responsables d’un tel massacre organisé. Derrière la machine, il y a un cerveau (plus ou moins autonome) qui commande ou bien exécute les ordres que d’autres cerveaux, tout aussi humains, lui ont intimés. Couper la totalité ou presque de la forêt primaire du Canada ! Vous auriez raconté ça à un trappeur, il y a quelques siècles, il vous aurait ri au nez ! Je parle des arbres, mais je pourrais évoquer aussi les saumons dans les grands lacs à la frontière des USA (on s’en servait pour fertiliser les champs, tant il y en avait) ou les troupeaux de bisons que l’on massacrait à la mitrailleuse puis que l’on laissait pourrir sur place…

Je me mets à la place du premier bûcheron qui a contemplé les forêts du Canada : des arbres à perte de vue, une marée de verdure qui fuit vers l’horizon, disparait derrière une colline pour mieux surgir au faîte de la suivante. Comment aurait-il pu imaginer, ce brave colon, que la saignée à blanc qu’il allait opérer, laborieusement, à l’aide de sa cognée, viendrait à bout d’une immensité pareille ? Même si on l’avait informé qu’il n’était que le premier et que des milliers d’autres viendraient à sa suite, munis d’outils de plus en plus perfectionnés. Difficulté pour l’esprit humain d’apprécier une grandeur à partir du moment où elle excède un seuil (sans doute variable d’un individu à l’autre). Les avancées technologiques ne sont pas seules responsables d’un tel massacre organisé. Derrière la machine, il y a un cerveau (plus ou moins autonome) qui commande ou bien exécute les ordres que d’autres cerveaux, tout aussi humains, lui ont intimés. Couper la totalité ou presque de la forêt primaire du Canada ! Vous auriez raconté ça à un trappeur, il y a quelques siècles, il vous aurait ri au nez ! Je parle des arbres, mais je pourrais évoquer aussi les saumons dans les grands lacs à la frontière des USA (on s’en servait pour fertiliser les champs, tant il y en avait) ou les troupeaux de bisons que l’on massacrait à la mitrailleuse puis que l’on laissait pourrir sur place…

Comment imaginer qu’un seul sac en plastique, un unique et misérable petit détritus, jeté au milieu des vagues de l’océan, arriverait un jour à constituer un ilot considérable, une pollution détestable et mortelle pour la faune marine… Incapacité, pour l’esprit humain, de raisonner au-delà d’une certaine échelle, plus que volonté de nuisance…

Cette impossibilité d’évaluer les conséquences d’un acte, à partir du moment où il est reproduit un grand nombre de fois, permet à tout un chacun de minimiser l’impact de ses propres pratiques : incapacité de passer de l’individuel au collectif, des conséquences jugées bénignes de l’acte individuel aux effets catastrophiques du même acte multiplié à l’infini. Il ne s’agit pas forcément d’une attitude égocentrique (ou anthropocentrique diraient certains) forcenée, mais du manque de capacité du cerveau humain à appréhender les grands nombres.

Le problème est le même, que ce soit la distance de la Terre aux plus proches planètes habitables ou la longueur du voyage qu’il faudrait faire dans le temps pour rencontrer d’aimables dinosaures ou les ancêtres de nos végétaux actuels. Cette difficulté à appréhender l’immensité des distances spatiales ou temporelles est tout à fait palpable chez les enfants : leurs grands parents auraient très bien pu vivre à l’époque des Gaulois, et les Celtes chasser les brontosaures. Lorsqu’on a l’occasion d’aborder quelques notions de ce genre, un peu complexes, avec eux, on se rend vite compte du problème : invention de la voiture, châteaux forts et druides se situent grosso modo dans la même zone temporelle, c’est à dire « avant ». Il y a aussi un « avant-avant » dans lequel la majorité d’entre-eux situent l’homme des cavernes et les dinosaures, point final. Le déroulement de l’histoire humaine se limite à trois ou quatre grandes périodes et c’est tout. Lorsqu’on demande à un enfant de huit ou dix ans si la voiture existait du temps de Louis XIV, il marque toujours un temps d’hésitation avant de répondre. Il en est de même pour les distances. Leur appréciation se limite bien souvent à : ici, un peu plus loin, très loin, très très loin. « Jeudi, je suis allé voir mémé, on est resté au moins une heure dans la voiture ; elle habite très loin. » « Plus loin encore il y a Paris et l’Amérique, et très très loin il y a les planètes ».

Le problème est le même, que ce soit la distance de la Terre aux plus proches planètes habitables ou la longueur du voyage qu’il faudrait faire dans le temps pour rencontrer d’aimables dinosaures ou les ancêtres de nos végétaux actuels. Cette difficulté à appréhender l’immensité des distances spatiales ou temporelles est tout à fait palpable chez les enfants : leurs grands parents auraient très bien pu vivre à l’époque des Gaulois, et les Celtes chasser les brontosaures. Lorsqu’on a l’occasion d’aborder quelques notions de ce genre, un peu complexes, avec eux, on se rend vite compte du problème : invention de la voiture, châteaux forts et druides se situent grosso modo dans la même zone temporelle, c’est à dire « avant ». Il y a aussi un « avant-avant » dans lequel la majorité d’entre-eux situent l’homme des cavernes et les dinosaures, point final. Le déroulement de l’histoire humaine se limite à trois ou quatre grandes périodes et c’est tout. Lorsqu’on demande à un enfant de huit ou dix ans si la voiture existait du temps de Louis XIV, il marque toujours un temps d’hésitation avant de répondre. Il en est de même pour les distances. Leur appréciation se limite bien souvent à : ici, un peu plus loin, très loin, très très loin. « Jeudi, je suis allé voir mémé, on est resté au moins une heure dans la voiture ; elle habite très loin. » « Plus loin encore il y a Paris et l’Amérique, et très très loin il y a les planètes ».

Du côté des adultes, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’appréciation des distances et des durées n’est guère plus rigoureuse. Dans le meilleur des cas, seule la succession chronologique est en place, pas l’échelle des temps. Le deuxième conflit mondial a duré moins d’une dizaine d’années ; le Moyen-Âge s’étale sur un millénaire. Le nombre d’événements que l’on a mémorisé pour ces deux périodes est à peu près le même. On va parler dans les livres d’histoire de la vie des paysans à l’époque médiévale : on balaie ainsi d’un geste large la succession d’une cinquantaine de générations.

Du coup, il n’y a pas lieu d’être surpris par les réactions individuelles aux problèmes de pollution. Un terrrien se déleste d’un kilo de déchets ; lorsque ses six milliards de concitoyens ont fait la même chose, on se retrouve avec un tas de six millions de tonnes d’ordures à gérer. A part les photos plutôt suggestives des rues de nos villes quand il y a grève des éboueurs, vous arrivez à vous représenter un amoncellement pareil ?

A une certaine époque, avec un copain, on s’amusait à délirer sur les mécanismes de base du capitalisme. On se projetait fabricants des célèbres goûters biscuités au chocolat (dont je ne citerai pas le nom), en Chine comme il se doit. Le raisonnement était simple : on a le gouvernement dans la poche ; chaque citoyen de ce pays est obligé de consommer au moins un gâteau à son petit déjeuner. On inscrit ça dans le petit livre rouge du parti. Imaginons qu’on fasse 1 centime de bénéfice par pâtisserie avalée… Eh bien le total grimpe à un milliard de centimes de bénéf tous les matins (ça se passe à une époque où les Chinois étaient un peu moins nombreux que maintenant)… Vu que les prix des denrées de première nécessité se sont envolés, ça pourrait donner facilement dix millions d’euro dans le tiroir caisse. On n’était pas les seuls à délirer puisque, à peu près à la même époque, dans les débuts de l’informatique à gogo, un employé de banque s’était amusé à un jeu identique. Il s’agissait simplement d’arrondir les soldes des opérations bancaires (ces millièmes ou dix millièmes de dollars ou de francs – la troisième ou la quatrième décimale). Les excédents étaient virés sur un compte fictif qui capitalisait ainsi une somme largement impressionnante. Certes, me direz-vous, notre affaire de biscuits chocolatés c’était une approche de l’économie un peu simpliste et un résultat financier soumis à un contexte bien particulier… Cela avait au moins le mérite d’offrir une représentation des quantités à peu près gérable.. Quoique… Dix millions d’euro de bénéfice, je ne vois pas trop quoi faire avec, comme ça, au débotté (laissez-moi quelques jours de réflexion avant de m’adresser un chèque !). Vous ne vous êtes jamais imaginé que si une centaine de vos copains vous adressaient un chèque de 30 euro tous les mois vous n’auriez plus besoin d’aller « bêtement » travailler ???

A une certaine époque, avec un copain, on s’amusait à délirer sur les mécanismes de base du capitalisme. On se projetait fabricants des célèbres goûters biscuités au chocolat (dont je ne citerai pas le nom), en Chine comme il se doit. Le raisonnement était simple : on a le gouvernement dans la poche ; chaque citoyen de ce pays est obligé de consommer au moins un gâteau à son petit déjeuner. On inscrit ça dans le petit livre rouge du parti. Imaginons qu’on fasse 1 centime de bénéfice par pâtisserie avalée… Eh bien le total grimpe à un milliard de centimes de bénéf tous les matins (ça se passe à une époque où les Chinois étaient un peu moins nombreux que maintenant)… Vu que les prix des denrées de première nécessité se sont envolés, ça pourrait donner facilement dix millions d’euro dans le tiroir caisse. On n’était pas les seuls à délirer puisque, à peu près à la même époque, dans les débuts de l’informatique à gogo, un employé de banque s’était amusé à un jeu identique. Il s’agissait simplement d’arrondir les soldes des opérations bancaires (ces millièmes ou dix millièmes de dollars ou de francs – la troisième ou la quatrième décimale). Les excédents étaient virés sur un compte fictif qui capitalisait ainsi une somme largement impressionnante. Certes, me direz-vous, notre affaire de biscuits chocolatés c’était une approche de l’économie un peu simpliste et un résultat financier soumis à un contexte bien particulier… Cela avait au moins le mérite d’offrir une représentation des quantités à peu près gérable.. Quoique… Dix millions d’euro de bénéfice, je ne vois pas trop quoi faire avec, comme ça, au débotté (laissez-moi quelques jours de réflexion avant de m’adresser un chèque !). Vous ne vous êtes jamais imaginé que si une centaine de vos copains vous adressaient un chèque de 30 euro tous les mois vous n’auriez plus besoin d’aller « bêtement » travailler ???

En fait, l’être humain a tellement de mal à gérer les grands nombres qu’un jour on se retrouvera trop nombreux sur cette petite planète et qu’il faudra envisager de construire des tours d’habitation dans les Parc Naturels pour héberger tout le monde. Peu réaliste me direz-vous ? Au moment où vous lisez ce billet grâce au réseau Wifi du Club Méméd, il y a combien de corps autour de vous, vautrés sur la plage ? Au fait, vous vous situez où ? Première ou deuxième couche ? Pour bronzer (et pour respirer d’ailleurs), mieux vaut celle du haut !

Alors on fait comment si l’on ne peut pas comprendre ? On peut essayer d’imaginer la résolution d’un problème à une échelle moindre mais déjà importante… Avec les enfants, on peut recourir à un jeu idiot : mettre un caillou chaque jour dans une cuvette remplie d’eau. Le moment où il n’y a plus de place pour l’eau arrive assez vite, même si les pierres sont petites, surtout si l’on réalise cette expérience avec un groupe classe de 25 élèves (non, pardon, 30, Châtel est passé par là). Ce que je fais n’a qu’un impact limité, mais ce que je fais, les autres aussi ont le droit de le faire… genre « un verre ça va », « dix papiers gras, bonjour les dégâts ». L’imagination, puis la morale, vont venir au secours de notre déficience intellectuelle. Cela évitera peut-être le spectacle que l’on découvre au bord des petites routes, vers chez nous, lorsque le tracteur broyeur est passé pour couper l’herbe… « Dix papiers gras ça va, mais cent paquets de clopes bonjour les dégâts ». Le chanteur Michel Bühler (que j’apprécie beaucoup) a une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « Les Poissons Sont Des Cons » et ça peut s’écouter sur son disque « Passant »…

Alors on fait comment si l’on ne peut pas comprendre ? On peut essayer d’imaginer la résolution d’un problème à une échelle moindre mais déjà importante… Avec les enfants, on peut recourir à un jeu idiot : mettre un caillou chaque jour dans une cuvette remplie d’eau. Le moment où il n’y a plus de place pour l’eau arrive assez vite, même si les pierres sont petites, surtout si l’on réalise cette expérience avec un groupe classe de 25 élèves (non, pardon, 30, Châtel est passé par là). Ce que je fais n’a qu’un impact limité, mais ce que je fais, les autres aussi ont le droit de le faire… genre « un verre ça va », « dix papiers gras, bonjour les dégâts ». L’imagination, puis la morale, vont venir au secours de notre déficience intellectuelle. Cela évitera peut-être le spectacle que l’on découvre au bord des petites routes, vers chez nous, lorsque le tracteur broyeur est passé pour couper l’herbe… « Dix papiers gras ça va, mais cent paquets de clopes bonjour les dégâts ». Le chanteur Michel Bühler (que j’apprécie beaucoup) a une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « Les Poissons Sont Des Cons » et ça peut s’écouter sur son disque « Passant »…

Morale ne veut pas forcément dire coercition. L’exemple montre qu’à partir du moment où « il est interdit de », l’esprit humain cherche à contourner cet interdit… Quoique… je me demande quelle est l’efficacité de la menace figurant sur les panneaux dressés le long des routes au Québec : un marteau, une enclume et la somme de 100 dollars indiquée pour quiconque s’amuserait à jeter des ordures par la fenêtre de son véhicule… C’est un pays étrange… Les képis censés contrôler tout cela on ne les voit guère, que ce soit en ville ou en campagne, contrairement à notre France nationale où l’on a parfois l’impression de vivre dans un pays occupé par les uniformes… En tout cas, c’est propre dans l’ensemble, même lorsque l’on divague ailleurs que dans les parcs nationaux ou provinciaux… Mais bon, je ne me vois guère, compte-tenu de ma philosophie plutôt libertaire, dans la position du crétin réclamant sans cesse plus de policiers pour surveiller tout et n’importe quoi. Rassurez-vous, vous n’écoutez pas JPP sur TF1 ou DP sur France 2, vous lisez bien « la Feuille Charbinoise », ce blog biblique qui résout tous les problèmes à coup de prêches sonnants et trébuchants….

Le problème n’est donc pas simple. Il va nous falloir bientôt partager l’espace à neuf milliards (je sais, je rabâche puisque j’en parle déjà dans une autre chronique), en prenant soin du fait que chacun mange à sa faim mais pas trop, ne boive pas trop d’alcool, coupe du bois de façon raisonnable, ne fusille pas plus d’un bison par siècle… . Certes, les fabriques de biscuits chocolatés seront autogérées et personne ne vous obligera à en manger un tous les matins, mais il n’en reste pas moins que neuf milliards de gâteaux, de bananes, de yaourts ou de portions de frites, ça fait beaucoup. Il va falloir sacrément planifier tout ça si l’on ne veut pas que les famines à répétition (et les conflits qui les accompagnent inévitablement) ne ramènent l’espèce humaine à une quantité de spécimens mentalement gérable. Le groupe de musiciens « les Cow-Boys Fringants » a écrit un jour une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « 8 secondes » et ça peut s’écouter sur leur disque « La Grand-Messe ». Ne me remerciez pas de vous proposer un accompagnement musical « d’ambiance », c’est tout naturel. Je perçois la culture un peu de la même manière que j’élabore un plat de lasagnes : une couche de… suivie d’une couche de… Rien à voir avec la confiture : je n’ai rien à étaler ! Certains vont se plaindre que sur un sujet aussi sérieux (pour ne pas dire grave) je n’arrête pas d’intercaler des remarques déplacées entre deux propos d’une profondeur douteuse. Ce n’est pas pour rien que j’ai décidé de classer ce texte dans la catégorie « philosophie à deux balles ». Il ne me reste plus qu’à déterminer si les balles correspondent à des dollars US, des Francs suisses ou des Euro en perdition. Choix cornélien.

Le problème n’est donc pas simple. Il va nous falloir bientôt partager l’espace à neuf milliards (je sais, je rabâche puisque j’en parle déjà dans une autre chronique), en prenant soin du fait que chacun mange à sa faim mais pas trop, ne boive pas trop d’alcool, coupe du bois de façon raisonnable, ne fusille pas plus d’un bison par siècle… . Certes, les fabriques de biscuits chocolatés seront autogérées et personne ne vous obligera à en manger un tous les matins, mais il n’en reste pas moins que neuf milliards de gâteaux, de bananes, de yaourts ou de portions de frites, ça fait beaucoup. Il va falloir sacrément planifier tout ça si l’on ne veut pas que les famines à répétition (et les conflits qui les accompagnent inévitablement) ne ramènent l’espèce humaine à une quantité de spécimens mentalement gérable. Le groupe de musiciens « les Cow-Boys Fringants » a écrit un jour une mignonne petite chanson à ce sujet… Ça s’appelle « 8 secondes » et ça peut s’écouter sur leur disque « La Grand-Messe ». Ne me remerciez pas de vous proposer un accompagnement musical « d’ambiance », c’est tout naturel. Je perçois la culture un peu de la même manière que j’élabore un plat de lasagnes : une couche de… suivie d’une couche de… Rien à voir avec la confiture : je n’ai rien à étaler ! Certains vont se plaindre que sur un sujet aussi sérieux (pour ne pas dire grave) je n’arrête pas d’intercaler des remarques déplacées entre deux propos d’une profondeur douteuse. Ce n’est pas pour rien que j’ai décidé de classer ce texte dans la catégorie « philosophie à deux balles ». Il ne me reste plus qu’à déterminer si les balles correspondent à des dollars US, des Francs suisses ou des Euro en perdition. Choix cornélien.

J’en reviens à mes moutons, avec beaucoup d’à propos. Il y en a sûrement parmi vous qui s’amusent à compter les moutons pour s’endormir… Creusez vous la cervelle et faites travailler vos méninges ! Vous souvenez vous du plus grand nombre de moutons que vous ayez réussi à compter ? 1487 ? 2010 un soir de grande insomnie ? Ce n’est même pas la population du bled le plus proche de chez moi. Essayez d’imaginer ce que ça aurait donné si vous étiez allé jusqu’à dénombrer la population de Shangaï ou de Mexico ! Un petit exercice de calcul pour vous exercer : cinq litres d’eau par chasse d’eau, cinq chasses d’eau par jour et par habitant, 19 213 200 habitants (non pardon, 19 213 500, 19 214 000…)… Combien de litres d’eau chaque jour ? Vous avez déjà vu les chutes du Niagara dans un documentaire ? Comparez le débit des chasses d’eau de Shangai et le débit du Niagara… Amusant comme comparaison… Ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse. Cela fait déjà (grosso modo) 30 274 560 minutes que je respire un air de plus en plus pollué et je fatigue ! A la revoyure… Il vous faudra patienter au moins quatre ou cinq mille minutes. Sachant que l’on compte environ 60 moutons à la minute, d’ici là, vous serez sans doute profondément endormis.

J’en reviens à mes moutons, avec beaucoup d’à propos. Il y en a sûrement parmi vous qui s’amusent à compter les moutons pour s’endormir… Creusez vous la cervelle et faites travailler vos méninges ! Vous souvenez vous du plus grand nombre de moutons que vous ayez réussi à compter ? 1487 ? 2010 un soir de grande insomnie ? Ce n’est même pas la population du bled le plus proche de chez moi. Essayez d’imaginer ce que ça aurait donné si vous étiez allé jusqu’à dénombrer la population de Shangaï ou de Mexico ! Un petit exercice de calcul pour vous exercer : cinq litres d’eau par chasse d’eau, cinq chasses d’eau par jour et par habitant, 19 213 200 habitants (non pardon, 19 213 500, 19 214 000…)… Combien de litres d’eau chaque jour ? Vous avez déjà vu les chutes du Niagara dans un documentaire ? Comparez le débit des chasses d’eau de Shangai et le débit du Niagara… Amusant comme comparaison… Ne comptez pas sur moi pour vous donner la réponse. Cela fait déjà (grosso modo) 30 274 560 minutes que je respire un air de plus en plus pollué et je fatigue ! A la revoyure… Il vous faudra patienter au moins quatre ou cinq mille minutes. Sachant que l’on compte environ 60 moutons à la minute, d’ici là, vous serez sans doute profondément endormis.

Je vous abandonne sur ces propos lénifiants. Excusez le côté un peu décousu, désordonné de cette chronique, mais le fil conducteur était si long que je me suis perdu avant d’en trouver l’extrémité. Ce n’est pas très grave, et puis, après tout, « philosophie à deux balles », ça vaut ce que ça vaut !

29juin2010

Posté par Paul dans la catégorie : Bric à blog.

A la traditionnelle question « de quoi va-t-on parler ce mois-ci dans le « bric à blog », je répondrais volontiers « de plein de choses comme d’habitude ». On va même commencer par les sujets qui fâchent… Le dossier brûlant du début de ce mois de juin (avant que le vaudeville de la coupe du monde de foot ne vienne calmer l’incendie), c’est bien entendu l’intervention des commandos israéliens contre la flottille de ravitaillement humanitaire pour Gaza. Une vague énorme d’articles a déferlé sur les sites d’infos et sur les blogs. Beaucoup de clameurs d’indignation (justifiées), beaucoup d’invectives sans intérêt, quelques brûlots de « va-t-en guerre » toujours prêts à napalmiser les problèmes pour les résoudre… Ce n’est pas parmi ces textes-là que j’ai effectué ma petite sélection. Je m’intéresse plutôt à des textes rédigés par des témoins directs, ou bien des analyses un peu plus approfondies et éclairant parfois la situation sous un angle nouveau ou tout au moins original. Je ne prétends pas être exhaustif (loin de moi cette idée, quel que soit le thème par ailleurs) ; dans le cas de cette affaire de « Gaza » il faudrait les capacités de lecture d’un robot informatique pour décrypter tout ce qui a été pixellisé sur nos écrans. Allons-y c’est parti ; je mets mon casque lourd pour éviter les tirs de riposte.

Le blog « Loubnan y Loubnan » figure dans les liens permanents de « la Feuille », mais il est vrai que je n’en parle pas souvent. Je vous conseille la lecture du billet intitulé: « la flottille et l’escamotage de la question nucléaire« . Le sujet a été peu abordé dans les médias. Il est clair que l’opération montée par les commandos israéliens a constitué un excellent écran de fumée au moment où avait lieu une énième réunion sur la prolifération des armes nucléaires, question à propos de laquelle la position « particulière » de l’état d’Israël devient de plus en plus difficile à légitimer. De quel droit appliquerait-on des sanctions à l’égard de l’Iran, alors que le non respect des résolutions de l’ONU par l’état d’Israël ne provoque aucune réaction coercitive des « grandes puissances » ? Sur la politique complaisante des USA et de l’Europe bien pensante à l’égard du gouvernement israélien et de sa politique , on peut se reporter comme souvent à l’analyse des événements délivrée par Noam Chomsky ; ce texte a été traduit et publiée sur le site « le grand soir ». Toujours à propos de cette affaire de blocus de Gaza, j’ai découvert, sur une affiche signée « des anarchistes », un certain nombre de propos qui me plaisent bien. Je vous en propose un extrait : « […] comme à Gaza, ce camp bombardé et encerclé par l’armée israélienne ; dominé par les autorités religieuses, nationalistes ; soumis à la misère au désespoir. Opposer une logique de guerre contre tout un « peuple » à la terreur de l’Etat israélien ne sert qu’à faire oublier aux rejetés de Gaza comme aux exploités de Tel Aviv qu’il ne leur reste qu’une possibilité pour s’en sortir : se battre contre toute autorité, que ce soit celle de l’uniforme du soldat israélien ou du policier palestinien, de la camisole religieuse – ce vieil ennemi de la liberté -, du costume des capitalistes démocratiques et des usuriers qui, dans les camps comme ailleurs, spéculent sur la misère […] » Utopie ? Sans doute ; mais quel autre moteur de progrès pour l’humanité que ce changement radical que certains appellent de leurs vœux les plus profonds et que d’autres dénigrent depuis l’aube des temps ?

Le blog « Loubnan y Loubnan » figure dans les liens permanents de « la Feuille », mais il est vrai que je n’en parle pas souvent. Je vous conseille la lecture du billet intitulé: « la flottille et l’escamotage de la question nucléaire« . Le sujet a été peu abordé dans les médias. Il est clair que l’opération montée par les commandos israéliens a constitué un excellent écran de fumée au moment où avait lieu une énième réunion sur la prolifération des armes nucléaires, question à propos de laquelle la position « particulière » de l’état d’Israël devient de plus en plus difficile à légitimer. De quel droit appliquerait-on des sanctions à l’égard de l’Iran, alors que le non respect des résolutions de l’ONU par l’état d’Israël ne provoque aucune réaction coercitive des « grandes puissances » ? Sur la politique complaisante des USA et de l’Europe bien pensante à l’égard du gouvernement israélien et de sa politique , on peut se reporter comme souvent à l’analyse des événements délivrée par Noam Chomsky ; ce texte a été traduit et publiée sur le site « le grand soir ». Toujours à propos de cette affaire de blocus de Gaza, j’ai découvert, sur une affiche signée « des anarchistes », un certain nombre de propos qui me plaisent bien. Je vous en propose un extrait : « […] comme à Gaza, ce camp bombardé et encerclé par l’armée israélienne ; dominé par les autorités religieuses, nationalistes ; soumis à la misère au désespoir. Opposer une logique de guerre contre tout un « peuple » à la terreur de l’Etat israélien ne sert qu’à faire oublier aux rejetés de Gaza comme aux exploités de Tel Aviv qu’il ne leur reste qu’une possibilité pour s’en sortir : se battre contre toute autorité, que ce soit celle de l’uniforme du soldat israélien ou du policier palestinien, de la camisole religieuse – ce vieil ennemi de la liberté -, du costume des capitalistes démocratiques et des usuriers qui, dans les camps comme ailleurs, spéculent sur la misère […] » Utopie ? Sans doute ; mais quel autre moteur de progrès pour l’humanité que ce changement radical que certains appellent de leurs vœux les plus profonds et que d’autres dénigrent depuis l’aube des temps ?

Comme je le disais dans mon introduction, beaucoup d’encre a coulé sur ce sujet de la flottille anti-blocus. Certains textes outranciers, que ce soit dans un camp comme dans l’autre, ne méritent pas d’être retenus. D’autres écrits par contre, posent les problèmes de façon lucide, en termes clairs et parfaitement compréhensibles. Histoire de prendre connaissance du point de vue de l’un des participants à la flottille, vous pouvez lire le témoignage de l’écrivain Henning Mankell. Je trouve intéressante aussi l’intervention de Stéphane Hessel, diplomate, survivant de l’holocauste et militant des droits de l’homme. Son article a été reproduit sur Altermonde le 20 juin. Ma dernière proposition de lien sur cette histoire, ce sera l’analyse du journaliste israélien Uri Avnery, intitulée « Tue un Turc et repose-toi« . Les textes d’Uri Avnery, comme ceux de nombreux autres intellectuels israéliens, ont le mérite de montrer aussi que dans ce pays, comme ailleurs, tous les citoyens n’approuvent pas forcément la politique extrémiste de leur gouvernement.

Comme je le disais dans mon introduction, beaucoup d’encre a coulé sur ce sujet de la flottille anti-blocus. Certains textes outranciers, que ce soit dans un camp comme dans l’autre, ne méritent pas d’être retenus. D’autres écrits par contre, posent les problèmes de façon lucide, en termes clairs et parfaitement compréhensibles. Histoire de prendre connaissance du point de vue de l’un des participants à la flottille, vous pouvez lire le témoignage de l’écrivain Henning Mankell. Je trouve intéressante aussi l’intervention de Stéphane Hessel, diplomate, survivant de l’holocauste et militant des droits de l’homme. Son article a été reproduit sur Altermonde le 20 juin. Ma dernière proposition de lien sur cette histoire, ce sera l’analyse du journaliste israélien Uri Avnery, intitulée « Tue un Turc et repose-toi« . Les textes d’Uri Avnery, comme ceux de nombreux autres intellectuels israéliens, ont le mérite de montrer aussi que dans ce pays, comme ailleurs, tous les citoyens n’approuvent pas forcément la politique extrémiste de leur gouvernement.

En prolongement de cette affaire, une prise de position de l’équipe dirigeante des cinémas Utopia a provoqué pas mal de remous dans les milieux intellectuels hexagonaux. Les cinémas Utopia ont pris l’initiative, suite à l’intervention militaire contre la flottille anti-blocus, de déprogrammer le film d’un réalisateur israélien, annoncé auparavant, pour le remplacer par un autre (d’une réalisatrice israélienne également – chose que beaucoup de journalistes ont omis de préciser). Le but de cette intervention n’était pas d’annuler la diffusion du premier, mais de la décaler, pour mettre en avant un documentaire consacré à Rachel Corrie, la jeune militante américaine qui a été écrasée par un bulldozer israélien lors d’une action non violente destinée à bloquer la démolition de maisons palestiniennes par les colons. Ce report de programmation a été jugé très maladroit par certains chroniqueurs qui n’ont pas hésité à parler de « censure » et de mesure de rétorsion totalement inappropriée puisque, selon eux, le réalisateur du premier film n’avait rien à voir avec l’intervention armée des commandos. L’argumentation que j’ai trouvée la plus sensée en ce qui concerne ce point de vue – avec lequel je suis en désaccord – est celle qu’a développée JEA sur son blog Mo(t)saïques. D’autres ont totalement approuvé l’initiative prise par l’équipe d’Utopia, et parmi eux un certain nombre d’artistes israéliens qui ne parlent nullement de censure et trouvent que la décision prise était la bonne ; on peut lire notamment à ce sujet le très bon texte du cinéaste israélien Eyal Sivan reproduit sur le blog « Humeurs de Jean Dornac » ou bien le point de vue de Simone Bitton, la réalisatrice du film « Rachel », sur « Rue 89 ». Là-dessus, on clôt temporairement le chapitre « politique au Moyen-Orient ».

Un peu d’analyse et de théorie politiques histoire de vous user les neurones avant de partir en congé vous bronzer sur la plage ? Si vous ne lisez que peu de textes de ce genre mais que vous aimez avoir matière à réfléchir entre deux mots fléchés, lisez donc cette analyse pertinente sur le blog d’Anne Archet : » Le capitalisme vit ses derniers moments « … Vous saurez tout ce que la chroniqueuse québecoise a pu déchiffrer dans sa boule de cristal, et vous découvrirez que cette « disparition » annoncée du capitalisme ne la fait pas forcément plonger dans un océan de béatitude… Plusieurs raisons majeures risquent de précipiter la fin de ce système qui perdure depuis… bien trop longtemps : en premier lieu, la difficulté d’accroître les profits sans limite, à cause de l’augmentation du coût des matières premières et de l’impossibilité pour les entrepreneurs de laisser le soin à des partenaires extérieurs (Etat, collectivité, citoyens lambda) de gérer le coût de leurs malversations ; en second lieu, l’impossibilité de freiner la hausse des dépenses sociales ; enfin la déliquescence des Etats, meilleurs alliés de la « régulation » capitaliste. Tout cela paraît difficile à gober tout rond et tout cru, mais dans l’exposé d’Anne Archet (nettement plus conséquent que mon résumé) c’est fort bien expliqué et étayé par de nombreux arguments. A mes yeux, cet écrit théorique est une bonne base de discussion. On trouve de bonnes choses dans les livres, mais aussi sur les sites internet… De plus l’auteure n’est ni économiste ni politicienne et ne manie pas la langue de bois ou le verbiage opaque des spécialistes. Du coup, tout un chacun peut y trouver du grain à moudre puis à mâchonner jusqu’à obtenir une certaine élasticité. Je vous propose un bref extrait de cette longue analyse, histoire de piquer un peu votre curiosité :

Un peu d’analyse et de théorie politiques histoire de vous user les neurones avant de partir en congé vous bronzer sur la plage ? Si vous ne lisez que peu de textes de ce genre mais que vous aimez avoir matière à réfléchir entre deux mots fléchés, lisez donc cette analyse pertinente sur le blog d’Anne Archet : » Le capitalisme vit ses derniers moments « … Vous saurez tout ce que la chroniqueuse québecoise a pu déchiffrer dans sa boule de cristal, et vous découvrirez que cette « disparition » annoncée du capitalisme ne la fait pas forcément plonger dans un océan de béatitude… Plusieurs raisons majeures risquent de précipiter la fin de ce système qui perdure depuis… bien trop longtemps : en premier lieu, la difficulté d’accroître les profits sans limite, à cause de l’augmentation du coût des matières premières et de l’impossibilité pour les entrepreneurs de laisser le soin à des partenaires extérieurs (Etat, collectivité, citoyens lambda) de gérer le coût de leurs malversations ; en second lieu, l’impossibilité de freiner la hausse des dépenses sociales ; enfin la déliquescence des Etats, meilleurs alliés de la « régulation » capitaliste. Tout cela paraît difficile à gober tout rond et tout cru, mais dans l’exposé d’Anne Archet (nettement plus conséquent que mon résumé) c’est fort bien expliqué et étayé par de nombreux arguments. A mes yeux, cet écrit théorique est une bonne base de discussion. On trouve de bonnes choses dans les livres, mais aussi sur les sites internet… De plus l’auteure n’est ni économiste ni politicienne et ne manie pas la langue de bois ou le verbiage opaque des spécialistes. Du coup, tout un chacun peut y trouver du grain à moudre puis à mâchonner jusqu’à obtenir une certaine élasticité. Je vous propose un bref extrait de cette longue analyse, histoire de piquer un peu votre curiosité :

« Mais la mondialisation ?» me direz-vous. En effet, n’est-ce pas le désir des capitalistes de créer un marché mondial libre, hors de portée du pouvoir juridique des États nationaux? Évidemment, il est sans grand intérêt de disposer d’un monopole parfait au niveau national si la concurrence extérieure est trop sévère. Mais il ne faut pas oublier que ce que l’on nomme mondialisation est un processus négocié non pas par les entreprises capitalistes, mais par les États eux-mêmes — selon les termes des États puissants et au détriment des États des pays pauvres. En vérité, les mécanismes fondamentaux du capitalisme international n’ont guère changé depuis cinq cents ans: un État puissant exerce toujours des pressions politiques, économiques et même militaires pour forcer l’entrée des marchés des pays pauvres, ce qui permet à ses industries bien rodées d’éliminer les concurrents indigènes faibles. On aboutit au monopole de fait de l’industrie forte du pays puissant. Un État peut aussi préserver un monopole sur le marché mondial en interdisant la vente de technologies avancées et stratégiques à l’extérieur (c’est d’ailleurs en ce sens qu’on doit comprendre l’obsession des gouvernements à freiner «l’exode des cerveaux»).

Bref, le capitalisme n’aurait pu ni voir le jour ni se développer sans un constant soutien des États. Le problème, c’est que l’État fort, pilier du capitalisme, s’effrite. Et c’est encore la faute des pouilleux et des crottés que nous sommes. […] »

C’est tellement le bazar dans l’entreprise de démolition de l’éducation nationale que même les Inspecteurs d’Académie se plaignent à leur ministre de tutelle. C’est dire ! Ce n’est pas ça qui remontera le moral des enseignants mais vous pouvez toujours lire le texte du courrier envoyé par le S.I.A. (non pas C.I.A. !) à ce très cher Luc Chatel.

C’est tellement le bazar dans l’entreprise de démolition de l’éducation nationale que même les Inspecteurs d’Académie se plaignent à leur ministre de tutelle. C’est dire ! Ce n’est pas ça qui remontera le moral des enseignants mais vous pouvez toujours lire le texte du courrier envoyé par le S.I.A. (non pas C.I.A. !) à ce très cher Luc Chatel.

Fin pour ce qui est de la politique et du social (chapitre bref, ce mois-ci, je le reconnais !)… Détendons nous un peu cré nom de nom de mille sabords. D’abord, face à la morosité ambiante, il y a une arme radicale c’est le blog d’Appas (dont j’ai déjà parlé) qui porte maintenant le nom ésotérique de « 4PP45 » : faits divers sordides, retraites, marée noire, politique gouvernementale… tout passe à la moulinette de l’humour grinçant d’Appas et le résultat du mixage est parfois surprenant. Les chroniques sont courtes et toujours bien délirantes. Pas de référence à un billet particulier : l’ensemble est à « manier » sans aucune modération !

Toujours pour se dérider, une visite s’impose au « Petit Champignacien illustré » : les chroniques de ce mois de juin sont savoureuses, sans que l’une mérite une attention plus particulière qu’une autre…

Une fois n’est pas coutume, une petite vidéo qui parle d’informatique et qui m’a bien fait marrer. Certes les dialogues sont en Anglais, mais si vous êtes réfractaire, les images se suffisent. Ne venez pas dire après ça que vous ne comprenez rien au fonctionnement de votre bombe technologique ! Un grand merci au grand fiston qui m’a fait passer l’info et un clin d’œil au moins grand fiston qui, en cette fin juin 2010, déambule quelque part entre Californie et Nevada (Death valley, Yosemite National Park, ça vous dit quelque chose ?). Un blog est ouvert, contenant photos et récits du voyage. Ça s’appelle « Calivada » et ça débute plutôt bien… Le contenu devrait s’étoffer après son retour dans sa seconde mère patrie québécoise.

Pour finir en parlant encore popote et maison… Si vous envoyez régulièrement des commentaires sur ce blog, vous avez sans doute remarqué que nous avons dû rétablir un « philtre » anti-spam. C’est casse-pieds certes, mais le nombre de commentaires indésirables atteignait la centaine chaque semaine et votre humble serviteur a d’autres tâches plus enrichissantes à réaliser que de jeter des amoncellements d’âneries à la corbeille. L’été s’installe peu à peu et une certaine torpeur envahit le petit monde des blogs. Certains arrêtent (comme Normand Baillargeon), d’autres ralentissent leur production (l’arbre à palabres)… Le nombre de lecteurs/trices diminue aussi de façon notable, en particulier le week-end, ce qui montre bien, petits canaillous irrespectueux des désirs de votre patron bien aimé, que vous batifolez plus souvent sur l’ordinateur au boulot qu’à la maison… De là à ce que l’on interdise les blogs ! La Feuille Charbinoise continue son train-train pendant l’été, sans qu’il y ait trop de changements par rapport au rythme adopté ce printemps : deux chroniques par semaine (ou plus ! ou moins !) selon l’inspiration du moment ou les coups de sang provoqués par l’actualité… Si vos déplacements estivaux vous amènent à passer non loin du Nord-Isère, n’hésitez pas à vous arrêter. Je vous rappelle que nous sommes dûment inscrits au réseau « Couch-Surfing » et présentons toutes les garanties de moralité requises (enfin on se les accorde et nos premiers invités avaient l’air d’être d’accord) ! De plus, pour ne pas enquiquiner les travailleurs (et ne pas être enquiquinés par eux), nous restons cheu nous tout l’été et n’irons nous mettre au vert que courant septembre… La bière locale (brasserie des Ursulines de Crémieu – excellente – pub gratuite) est au frais et vous attend à l’ombre de « la Feuille ».

Pour finir en parlant encore popote et maison… Si vous envoyez régulièrement des commentaires sur ce blog, vous avez sans doute remarqué que nous avons dû rétablir un « philtre » anti-spam. C’est casse-pieds certes, mais le nombre de commentaires indésirables atteignait la centaine chaque semaine et votre humble serviteur a d’autres tâches plus enrichissantes à réaliser que de jeter des amoncellements d’âneries à la corbeille. L’été s’installe peu à peu et une certaine torpeur envahit le petit monde des blogs. Certains arrêtent (comme Normand Baillargeon), d’autres ralentissent leur production (l’arbre à palabres)… Le nombre de lecteurs/trices diminue aussi de façon notable, en particulier le week-end, ce qui montre bien, petits canaillous irrespectueux des désirs de votre patron bien aimé, que vous batifolez plus souvent sur l’ordinateur au boulot qu’à la maison… De là à ce que l’on interdise les blogs ! La Feuille Charbinoise continue son train-train pendant l’été, sans qu’il y ait trop de changements par rapport au rythme adopté ce printemps : deux chroniques par semaine (ou plus ! ou moins !) selon l’inspiration du moment ou les coups de sang provoqués par l’actualité… Si vos déplacements estivaux vous amènent à passer non loin du Nord-Isère, n’hésitez pas à vous arrêter. Je vous rappelle que nous sommes dûment inscrits au réseau « Couch-Surfing » et présentons toutes les garanties de moralité requises (enfin on se les accorde et nos premiers invités avaient l’air d’être d’accord) ! De plus, pour ne pas enquiquiner les travailleurs (et ne pas être enquiquinés par eux), nous restons cheu nous tout l’été et n’irons nous mettre au vert que courant septembre… La bière locale (brasserie des Ursulines de Crémieu – excellente – pub gratuite) est au frais et vous attend à l’ombre de « la Feuille ».

Addenda – si le texte de cette chronique ne vous passionne pas, vous pouvez toujours admirer les photos… Ce sont quelques unes des fleurs que nous avons cheu nous en ce moment. Gare à Monsieur Hadopi si vous les téléchargez sans demander notre permission. On ne manquera pas de vous dénoncer… Le rapport entre les illustrations et le texte ? Très simple, mon cher Watson… Contempler les fleurs, cela adoucit les mœurs et on en a bien besoin dans ce monde de sauvages.

RAddenda – un complément de dernière minute au texte du blog d’Anne Archet. Il s’agit d’un billet rédigé par Alain Bihr , intitulé « Prendre au mot la dimension mortifère du capitalisme« . Comme ça vous aurez une bonne raison de passer à la pharmacie acheter un médicament contre la migraine (au mieux) ou la dépression (au pire). Ma préférence va à la fin du texte d’Alain Bihr, en particulier ses propositions de slogans et de revendications pour les prochaines manifs !

24juin2010

Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures.

Hommage à Eugène Bizeau, plume libertaire et centenaire