13mars2019

Posté par Paul dans la catégorie : Philosophes, trublions, agitateurs et agitatrices du bon vieux temps.

Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre.

Contrairement à ce qu’enseigne trop souvent l’histoire officielle, à la fin du XIXème siècle, tous les anarchistes ne sont pas occupés à poser des bombes ou à assassiner des chefs d’état… Il en est certains qui s’adonnent à des activités plus calmes, mais tout aussi révolutionnaires dans leur domaine. Prenons par l’exemple la liste des géographes qui se revendiquent du drapeau noir ; ils sont assez nombreux… Je pense à Elisée Reclus, Pierre Kropotkine, Patrick Geddes, Charles Perron, Léon Metchnikoff, Mikhail Dragomanov… et j’en oublie sans doute. Les deux premiers sont connus, le second surtout pour ses écrits politiques… J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que je pense d’Elisée Reclus dont les travaux ont été largement remis à l’honneur depuis quelques dizaines d’années. Il en est un autre, personnage pittoresque lui aussi, dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : il s’agit de Patrick Geddes, un géographe d’origine écossaise, connu dans un petit milieu de spécialistes, mais en partie oublié du public, notamment dans notre pays. Les sources documentaires en anglais sont abondantes mais ce n’est pas le cas en français, bien que Geddes ait fréquemment séjourné en France. Ses travaux touchent à divers domaines puisqu’il fut à la fois biologiste, sociologue, géographe et urbaniste. Comme Reclus, lui aussi a de nouveau droit de cité dans les travaux de chercheurs contemporains (il faudra un jour que l’on s’interroge sur ce phénomène, qui n’a rien de comparable à une « mode » !). Dans leurs divers écrits, par exemple, Kenneth White, fondateur de la géopoétique, José Cornuault, essayiste, ou Frederico Ferretti, enseignant chercheur en géographie, font souvent référence à son œuvre.

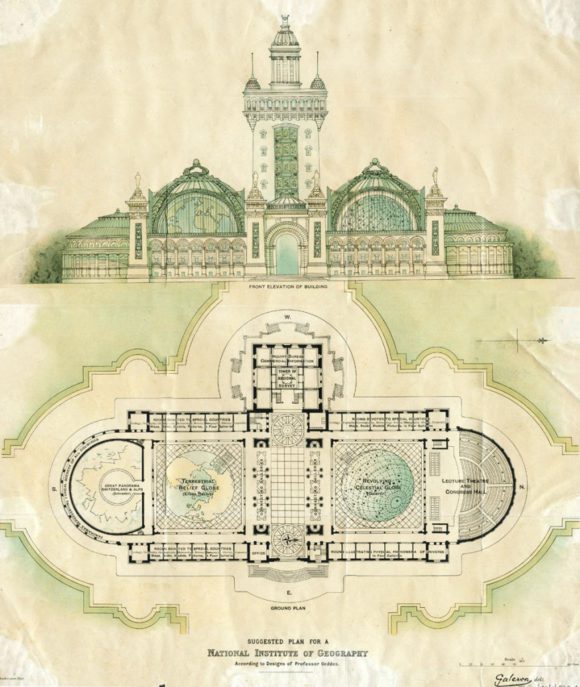

Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.

Patrick Geddes a soulevé, de son vivant, des problèmes, comme celui de l’indépendance de son pays natal, l’Ecosse, ou celui de l’aménagement des grandes cités, qui sont tout à fait d’actualité. Je pense entre autres au référendum qui a eu lieu en 2014… Le « oui » n’était pas loin de l’emporter car nombreux sont les Ecossais qui souhaitent se séparer de la Grande Bretagne. Cet homme à l’imagination fertile fut également un collaborateur occasionnel d’Elisée Reclus, notamment lorsque ce dernier voulut se lancer dans la construction d’un globe terrestre de dimension colossale pour permettre à ses concitoyens d’avoir une meilleure approche de la dimension des continents et surtout du relief montagneux. Anarchiste, Patrick Geddes l’a été pendant de longues années, même s’il s’est éloigné de ses orientations politiques à la fin de sa vie. « Sur la route de la liberté, nous trouvons le drapeau rouge du Socialisme et le drapeau noir de l’Anarchisme, symboles des tendances contrastées qui existent en nous. Et en miroir de ces symboles, le développement de l’immense richesse, mais aussi de la grande pauvreté ». Il partage avec Reclus une conviction profonde sur l’importance de l’éducation, notamment pour les adultes, et une méfiance, justifiée à mes yeux, sur la spécialisation outrancière des recherches scientifiques. Ces positions « ouvertes » le conduisent à s’opposer à nombre de ses collègues universitaires. « C’est en faisant que l’on apprend » considère-t-il et ce principe explique sans doute le grand nombre de domaines auxquels il va s’intéresser, et la vie aventureuse qui va être la sienne.

Patrick Geddes et ses étudiants à Bombay

Patrick Geddes naît le 2 octobre 1854 à Balater dans le comté d’Aberdeen en Ecosse. Dès l’enfance, il témoigne d’un grand intérêt pour tout ce qui touche à la nature : « j’ai grandi dans un jardin » dira-t-il plus tard. L’éducation qu’il reçoit encourage son goût pour l’aventure. Il est scolarisé au sein de la « Free Church of Scotland » – une institution qui professe des idées plutôt libérales. Il fait de brillantes études secondaires et universitaires, même s’il formule très rapidement des critiques acerbes à l’égard des différents systèmes éducatifs qu’il côtoie par la suite. Il a pour professeurs quelques célébrités de l’époque dont Charles Darwin et Thomas Huxley. Il soutient brillamment sa thèse en zoologie à l’université de la Sorbonne à Paris. C’est à cette époque qu’il sympathise avec les idées libertaires, après avoir lu, entre autres, les écrits de Pierre Kropotkine. De retour en Ecosse, il débute une carrière d’enseignant à l’université d’Edimbourg, de 1880 à 1888 et se marie avec Anna Morton. Il crée une université d’été ouverte à des étudiants provenant de divers horizons et invite les savants avec lesquels il est en relation à venir y donner des cours (Elisée Reclus, entre autres, répondra à cette invitation). Sa carrière se poursuit à Dundee, où il occupe une chaire de botanique cette fois, jusqu’en 1919. Finalement il part pour Bombay en Inde où il occupe un poste d’enseignant dans le domaine de la sociologie. Mais ce parcours atypique est loin d’occuper tout son temps et ses centres d’intérêt personnels le conduisent à entretenir des rapports d’amitiés avec de nombreuses personnalités et à se lancer dans de multiples projets. Son réseau de relation est étendu, de ses professeurs tout d’abord à d’autres personnages importants de l’époque : Lewis Mumford, John Dewey, Albert Einstein, Pierre Kropotkine, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tragore, Henri Bergson, Elisée et Paul Reclus…

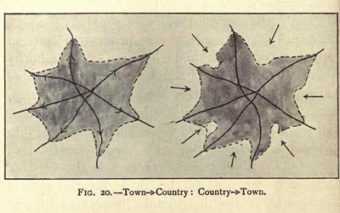

Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.

Lors de son séjour prolongé à Dundee il développe et met en pratique ses idées sur l’urbanisme ; l’une de ses convictions, novatrice pour l’époque, étant qu’il faut associer le plus possible les utilisateurs, les citoyens, à la gestion, à l’entretien et à l’administration de leur cadre de vie. Le développement urbain doit être accompagné d’un souci constant de respect de la nature. Il préconise le maintien d’espaces verts importants lors de la construction, et valorise la présence de jardins botaniques et potagers urbains. Ces réalisations doivent favoriser le maintien et l’observation de la biodiversité, ainsi que permettre d’approcher de l’autosuffisance alimentaire pour les nouveaux citadins… Tout cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? On peut facilement établir des liens entre les travaux anciens de Geddes et les écrits contemporains de Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire, même si la dimension politique est beaucoup plus approfondie chez Bookchin. Ce travail sur l’urbanisme deviendra l’une de ses préoccupations principales à la fin de sa vie et il sera à l’origine de travaux d’aménagement à Edimbourg puis à Jérusalem et à Tel Aviv en Palestine plus tard dans sa vie.

Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem)

Patrick Geddes va également œuvrer pour une reconnaissance de la culture et de la nation écossaises et s’impliquer dans la rédaction de plusieurs revues. Parallèlement à son travail à Dundee il assure également des cours à l’University College de Dublin, et il est très impressionné par la vigueur du nationalisme irlandais et de la culture celte. Il souhaite enclencher le même dynamisme en Ecosse et pense que pour que ce phénomène dure, il est essentiel de mettre en avant la culture de son pays natal. On peut s’étonner de cette cohabitation entre l’idée nationaliste et le rejet de l’état et des frontières chez les anarchistes. Mais, aux yeux des géographes libertaires, l’Etat et la Nation ne représentent pas la même chose. Le signifiant du mot « Nation » n’est guère comparable à sa définition classique… « Les géographes anarchistes ne reconnaissaient pas l’État, mais ils considéraient la nation, dans le sens à la fois culturel et géographique, comme un objet sur lequel ils pouvaient travailler à « plusieurs échelles ». (citation extraite d’un texte de Frederico Ferretti au sujet de Geddes). « Le savoir national était présenté ici, non pas comme un enjeu chauviniste ou économico-fiscal (du genre « gardons notre argent pour nous »), mais plutôt comme une amélioration collective et publique de la communauté nationale, insérée pacifiquement dans une plus vaste communauté universelle qu’elle se doit de connaître à travers la géographie. » (idem)

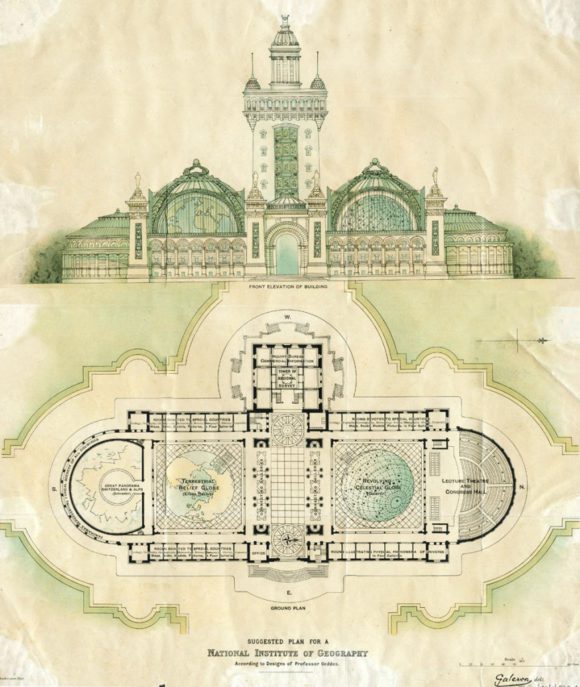

Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».

Geddes entretient une correspondance suivie avec Reclus et s’enthousiasme pour le projet de globe que le géographe souhaite construire à l’occasion de l’exposition universelle de Paris en 1900. En résonance avec ce projet, il rachète et il fait aménager à Edimbourg une tour observatoire (l’Outlook tower) qui se veut à la fois Musée, lieu d’expositions géographiques, laboratoire de sociologie. L’édifice est inauguré en 1892. Geddes espère permettre à ses concitoyens de mieux connaître, grâce à l’observation, la ville et sa région. Il souhaite également promouvoir la géographie et amener les personnalités du monde entier à s’intéresser à l’Ecosse. Dans son ouvrage intitulé « cities in evolution » voici comment l’universitaire parle de sa tour : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale. » Lorsque les visiteurs sont guidés par le concepteur en personne, la découverte du lieu est passionnante ; lorsqu’il est absent, il semble que le lieu perde une bonne partie de son intérêt ! Voici ce que déclarent les premiers visiteurs. On se rend compte à quel point ce projet est fortement imprégné des idées de son concepteur. Le problème c’est que la vie agitée de Geddes l’amène à se déplacer en de nombreux autres lieux ! Données assez peu connues, Geddes va construire deux autres « outlook tower » en France. L’une au collège des Ecosssais à Montpellier en 1924 ; la seconde à Domme en Dordogne sera achevée par le neveu d’Elisée Reclus, Paul, après le décès de son ami. Quant au projet de globe, il sera abandonné en cours de route faute du financement nécessaire. Si vous souhaitez approfondir cette histoire de l’Outlook tower, je vous invite à lire une interview de Patrick Geddes publiée à l’origine dans la revue politique et parlementaire en avril 1910 et reproduite sur le blog « la vie quotidienne à Roscoff ».

Un autre projet conçu par Patrick Geddes pour Edimbourg. Celui-ci ne sortira jamais des cartons.

L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.

L’évocation, certes rapide, de la vie de ce singulier chercheur, ne serait pas complète si l’on n’évoque pas le combat qu’il a mené pour l’égalité des droits entre femme et homme ainsi que ses convictions pacifistes.

« Pour Geddes, les femmes ont un rôle primordial dans la transmission des idéaux culturels, et des traditions dont elles sont en quelque sorte les gardiennes. Cette conception est radicale en ce sens qu’elle reconnaît enfin la femme comme l’égale de l’homme, mais conservatrice parce qu’elle accepte le rôle traditionnel de la femme dans la famille. » (citation extraite d’un texte de Tom Steele – autre source documentaire importante utilisée pour rédiger ce billet). Le combat des suffragettes ne présente par contre guère d’intérêt à ses yeux. Les raisons « biologiques » qu’il avance pour expliquer son désintérêt paraissent plutôt désuètes en ce début de XXIème siècle. Mais il fait preuve par contre d’une certaine lucidité quant à la possible transition vers le socialisme par le biais du vote. Il n’est pas le seul à réclamer pour les femmes des droits d’une toute autre importance que le fait de déléguer son pouvoir en mettant périodiquement un bulletin dans une urne. Ce combat est aussi celui de militantes anarcha-féministes comme Voltairine de Cleyre ou Emma Goldman. Précisons que le public sera très choqué par le livre qu’il consacre à cette question : « The evolution of Sex ». N’oublions pas que nous sommes en pleine période victorienne, en Grande Bretagne, lorsqu’il le publie… !

Collège des Ecossais à Montpellier

Patrick Geddes meurt le 17 avril 1932, à Montpellier. Les Français l’ont oublié mais il reste présent dans la mémoire collective de nombreux autres pays. Ses liens avec le mouvement sioniste, dans la dernière période de sa vie, lui ont valu quelques détracteurs. Mais il n’était pas homme à s’arrêter à de telles considérations… Le fait qu’il ait été l’un des urbanistes concepteur de la ville de Tel Aviv, ne signifie nullement qu’il aurait accepté le comportement impérialiste et colonisateur de l’Etat d’Israël après la seconde guerre mondiale. Il s’agit là d’un chercheur dont les travaux ont une importance exceptionnelle, tant ses idées étaient innovantes. Espérons qu’une attention croissante lui sera consacrée par ceux qui s’intéressent à l’urbanisme et à l’écologie (entre autres sujets !).

Pour finir, je vous propose de méditer sur ces belles paroles :

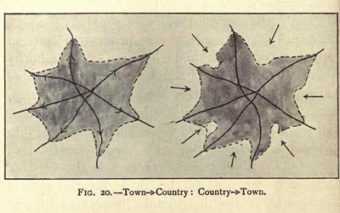

« C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons. »

« C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons. »

28février2019

Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour...; Notre nature à nous.

Les planches cultivées plus tard restent couvertes.

La tête et les bras dans le jardin, les jambes sur le vélo… Voici le résultat de toutes ces belles journées lumineuses que nous avons eues en février. Je ne sais pas si c’est bien pour la planète, mais c’est bon pour mon moral. En plus je ne respecte ni les bonnes vieilles règles de la sagesse populaire ni les enseignements rigoureux de ma mythique grand-mère lituanienne… J’ai commencé à semer, planter, en sachant très bien que l’habit ne fait pas le moine, qu’un printemps précoce ne met pas à l’abri des gelées tardives, qu’en matière de jardinage il ne faut pas aller plus vite que la musique… et patin couffin ! Que faire alors qu’il est trop tôt pour se lancer dans d’ambitieux projets ? Des choses simples comme nettoyer le potager. Mieux vaut, en fin d’hiver, enlever la couverture végétale de protection sur les parcelles qui vont être cultivées en premier. Si le sol est suffisamment sec on peut aussi commencer à le travailler en choisissant un outil adapté à ses convictions et à la superficie. Pour ma part j’utilise encore fréquemment la motobineuse plutôt que la grelinette. Je crois que je vais recevoir mon premier point noir de la chronique ! Ma terre est riche et profonde et une agitation raisonnable de la couche superficielle ne crée pas vraiment de problème. Il suffit de ne pas faire tourner les fraises à la vitesse d’un mixer de cuisine et de limiter à un passage ou deux par an ce genre de travail. Inutile aussi d’aller chercher trop profond une terre qui ne présente guère d’intérêt.

tamisage du compost pour apport dans la serre

On peut procéder aussi à quelques épandages de compost et surtout s’occuper de celui qui est en cours de fabrication. Printemps et automne sont deux saisons importantes pour cela. On trouve de nombreux déchets végétaux sur le terrain, des fanes de haricots aux tiges de courgettes en passant par les précieuses feuilles mortes et les premiers seaux de plantes provenant du désherbage. Quant au compost ancien, s’il est à peu près mûr, il est temps de le brasser un peu, de le tamiser pour avoir matière à apporter aux premières cultures. J’utilise la même technique que pour les yaourts : le résidu de tamisage rejoint le nouveau tas en formation et sert de ferment. Je suis très content de ce système même s’il est une nouvelle occasion de s’abimer le dos. Je rêve d’un tamis circulaire à moteur (ça existe, mais ça va sûrement me coûter un second point noir !) pour systématiser ce genre de pratique. La solution écolo est indubitablement coopérative. Ce genre de matériel, tondeuse, hache-paille, tamis, motobineuse, houe maraichère… peut être facilement acheté en commun. Vive les CUMA de jardiniers !

élevage en batterie de batavias

Ce qu’il y a de bien c’est qu’on est en avance sur le programme de saison, alors on peut prendre tout son temps pour bien observer autour de soi. La brouette que l’on pousse peut très bien être posée le temps que j’aille surveiller la poussée des jonquilles tardives. Et puis, le soleil est là : comment résister au plaisir de donner quelques bons coups de pioche en se positionnant habilement pour que le soleil chauffe doucement le pauvre dos qui souffre ? Impossible… Pour moi l’appel du dehors est irrésistible et je dois pallier le manque de lumens que m’ont imposé les grisailles hivernales. Même tôt le matin, il fait déjà chaud dans ma serre… Alors il faut bichonner les salades : les arroser, les recoiffer lorsqu’elles sont froissées, leur parler avec un vocabulaire adapté…. Bref créer une ambiance propice à la croissance en leur expliquant que si elles se caillent un peu la nuit ce n’est pas bien grave. Leurs copines, les jonquilles, ne s’arrêtent pas pour si peu, et leurs jolies fleurs jaunes sont déjà épanouies. De temps à autre, on pose l’outil et l’on va observer de plus près quelque chose qui nous intrigue. Si la rangée de fraisiers n’est pas désherbée le soir même, eh bien elle le sera demain !

Cette année ils ont percé tout ce que l’on veut mais pas la neige !

Dans l’ambiance de pénurie végétative qui règne à la fin de l’hiver, on est amené à faire attention au moindre détail : les premières fleurs de Cornus Mas, l’apparition des violettes, la blancheur flamboyante des perce-neige… On aurait presque envie de mesurer au pied à coulisse la croissance de certains bourgeons. Rien à voir avec l’abondance du mois de mai. Je sais qu’à cette période il y aura tant à voir que je ne m’intéresserai plus qu’à la globalité du paysage : taches rouges, jaunes, violettes… exquis tableau multicolore d’un peintre qui se déchaine. Rien de comparable en ces derniers jours de février : il faut une loupe parfois pour détecter les premières nuances de vert, mais quelle décharge d’énergie ! Comme pour les plantes, c’est la croissance de la lumière qui me stimule et, bien entendu, lorsqu’elle est amplifiée par l’ensoleillement quotidien, c’est le nirvana. Bien sûr, je devrais m’inquiéter un peu : est-ce bien normal de commencer à porter des arrosoirs si tôt dans l’année, d’autant que le mois de janvier a été plutôt sec et que la neige s’est principalement contentée d’orner le sommet des montagnes voisines ? Mais je n’envie pas la situation de nos amis canadiens chez qui la saison a été plutôt rigoureuse jusqu’à présent. Egoïsme profond : leurs records de température à moins trente, moins quarante degrés, me font plutôt froid dans le dos même s’ils voient plus souvent le soleil que nous au cœur de l’hiver.

Halte à l’anonymat sur le web. Voici ma photo pour les fichiers de la DCRI. (**)

Je ne suis vraiment pas un mec sérieux. Je fais encore l’effort de m’informer, quotidiennement, mais j’ai besoin des jonquilles, des bleuets et des coquelicots pour résister au côté anxiogène des infos nationales et internationales. J’admire les gilets jaunes qui continuent à résister contre vents et marées, malgré la désinformation et la haine de ceux qui défendent bec et ongles leurs privilèges. Je ne sais que faire lorsque je vois les portraits de ces enfants squelettiques du Yémen, pays auquel on vend des armes avant « d’offrir » du sparadrap. Pas mieux lorsque je réalise qu’à tout instant le dictateur turc peut mettre fin aux expériences sociales précieuses et instructives qui se déroulent au sein de la société kurde du Rojava. Terrifiant de penser que les fous furieux qui dirigent la planète peuvent semer la terreur et la désolation en d’autres contrées que l’on pensait pourtant préservées. Une grande lassitude m’envahit quand on me parle de nouveaux développements de l’industrie nucléaire mortifère ou des ventes d’armes croissantes de la France. Il faut une dose d’insouciance et une carrure solide pour résister à tout cela, à moins que ce ne soit, encore une fois de l’égoïsme…

Qui a dit qu’il n’y avait pas de belles couleurs en février ?

La nature, les randonnées, le jardin me permettent en tout cas de me ressourcer et de récupérer un peu d’énergie et de combattivité, mais c’est de plus en plus dur. Pour résister au sentiment d’être submergé par les pires aspects de l’humanité, je me documente le plus possible sur les actions courageuses de ceux qui rament à contre courant : heureusement, il y en a, même si certains croient, avec un peu trop de facilité, que leur propre bien-être constitue un pas en avant pour l’humanité. Je ne fais pas partie de ceux-là et je reste convaincu que s’il est essentiel d’expérimenter de nouvelles façons de vivre, celles-ci doivent s’extérioriser, se partager, s’élargir… Bonne vieille théorie de la propagande par le fait, sauf qu’il ne s’agit plus cette fois de bâtons de dynamite, mais de monnaies alternatives, d’autogestion, de protection des environnements fragiles, de réseaux horizontaux… Il y en a en tout cas qui se lancent dans des projets coopératifs pour cultiver la terre de façon saine ; d’autres qui cherchent des façons différentes de produire et de gérer de l’énergie, de construire et d’habiter des logements conviviaux ; la solidarité a sa place dans tout cela et c’est formidable. Le dernier DVD que j’ai regardé après avoir bien œuvré de mes mains s’intitule « Nul homme n’est une île », et il est passionnant. Je vous en reparlerai.

Vous noterez que je me rends même à la médiathèque en vélo !

La lenteur de la marche à pied ou celle du vélo me conviennent et les grandes envolées vers de lointaines contrées à portée de réacteurs me tentent moins. Il y a beaucoup à voir à notre porte ou dans le quartier voisin… Je ne me désintéresse pas des Papous de Bornéo ou des Bushman d’Afrique du Sud, mais je me dis que la Sardaigne, le Limousin, ou les Apennins c’est pas mal non plus et plus économique en kérosène. J’ai découvert aussi le vélo. Honte sur moi (mais qui ne me perturbe pas trop non plus), l’assistance électrique subvient à mon dos fatigué, à mes muscles défaillants et à mes genoux inquiets de tant d’agitation. Je supporte vaillamment le regard moqueur de certains pros qui font le tour du pâté de maison en attendant le Tour de France. C’est comme ça ! Ils ont l’arrogance de la jeunesse… Suite à la conférence Négawatt à laquelle j’ai assisté l’un de ces soirs, je me dis que je n’ai pas tout bon pour la décroissance… mais je ne me sens pas non plus responsable de l’état actuel de la planète. On aura du mal à convaincre ceux qui n’ont presque rien ou pas grand chose que notre exemple de développement est mauvais et qu’il faut qu’ils se satisfassent de leur sobriété qu’on qualifiera d’heureuse. Je reviendrai sur ce sujet hautement polémique qui me travaille. Le vélo à assistance m’a en tout cas permis d’améliorer mon rayon de découverte local et je m’en porte fort bien sans que le lithium ne dévore trop mon bien-être musculaire.

Les hémérocalles font une poussée significative dès le mois de février

Vous pensez peut-être que je dévie de ma ligne conductrice en parlant de jardin, puis d’état de la planète en terminant par un bilan de santé de ma musculature. Que non, que non ! Et puis, je vous ai prévenus, je ne suis pas un mec sérieux, pas un de ces blocs de cohérence qui font les militants de choc. Je m’appréhende comme un libertaire non encarté, quelqu’un pour qui l’éthique a plus d’importance que la politique des politicards, un être humain qui a besoin d’une bonne dose d’hédonisme pour respirer sans contrainte et être ouvert aux autres (ce qui n’est pas toujours facile, je le reconnais). Je ne suis ni violent, ni non-violent. Je ne suis ni viandard, ni végétarien. Je supporte une certaine dose d’agressivité, mais, à terme, je deviens vite rancunier. Si l’on me frappe la joue gauche, j’aurais plutôt tendance à chercher une massue pour mettre un terme au débat. La nature, telle que je la vois en œuvre dans mon jardin, mini laboratoire d’expérimentation, me fascine. Essayez donc d’observer, un soir de mai, vers huit heures, une fleur d’onagre qui s’ouvre en dépliant ses pétales et vous comprendrez ce que je veux dire… J’ai une grande soif de connaissances et si mon squelette grince de plus en plus, ma curiosité reste intacte. Comme me le dit un ami ostéopathe (ce qui me fait gentiment sourire) : mon corps terrestre est un peu fatigué, mais mon « enveloppe énergétique » est en bon état. Là-dessus, je retourne au jardin : l’autocélébration de mon nombril a atteint la côte d’alerte !

Notes de fin : (*) j’ai carrément volé le titre de ce billet à celui d’une chanson d’un gars que j’aimais bien mais qu’est plus là pour me le reprocher – Jehan Jonas – et c’est une chouette chanson.

(**) Image n°5. Toutes les photos sont « maison » ; la numéro 5 provient d’une prodigieuse expo de personnages « grandeur nature » dans le village sympathique de Miremont dans le Puy de Dôme (visité à l’automne).

19février2019

Posté par Paul dans la catégorie : Histoire locale, nationale, internationale : pages de mémoire; Portraits d'artistes, de militantes et militants libertaires d'ici et d'ailleurs.

Un petit saut en arrière dans le temps. Un peu plus d’un siècle exactement… Londres 1912. Petit portrait de groupe dans le milieu anarchiste de la capitale. A gauche, un couple. L’homme aux petites lunettes rondes à l’arrière c’est Rudolf Rocker, un militant d’origine allemande, en exil. Il va devenir l’un des théoriciens importants de l’anarchisme (même si ses travaux sont plutôt méconnus en France). Devant lui, une jeune femme avec un chapeau de dimension respectable, fixe le photographe l’air très sérieux. C’est Milly Witcop une militante d’origine ukrainienne, en exil, le sujet principal de cette chronique. Cela fait déjà une quinzaine d’années qu’elle est devenue la compagne de Rocker, l’orateur séduisant qu’elle a rencontré en 1895 lors d’une réunion avec un petit groupe d’activistes juifs dans le quartier d’East End. En 1912, ils ont déjà vécu pas mal d’aventures en commun, dont un voyage aller-retour à New York, mais elle ne se doute pas encore que leur union va durer cinquante huit années au total. La jeune femme va jouer un rôle considérable dans la vie et dans l’œuvre de son compagnon. On conserve le souvenir des personnages importants dans l’histoire sociale ; on oublie trop souvent que certains ont bénéficié, dans l’ombre, du soutien incessant de leur conjoint. Vous me direz qu’il en va de même pour les écrivains, les peintres ou les savants les plus connus… Certes ! Dans le cas du couple Rocker, particulièrement fusionnel, il est important de rendre à Milly la place qui est la sienne : compagne de lutte, inspiratrice, soutien de tous les instants, même si cette femme courageuse n’a signé de son nom aucun écrit important pour la postérité.

Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…

Rien ne prédispose Milly à devenir une activiste féministe, anarchiste, militante infatigable pour la paix, contre le racisme, l’antisémitisme et l’exploitation des travailleurs par le Capital tout-puissant. Elle est née dans la petite ville de Zlatopol en Ukraine. La famille Vitkopsky, de confession juive, est d’origine russe et ukrainienne. Ainée de quatre sœurs, elle est la première à quitter son pays d’origine pour rejoindre la Grande Bretagne, en 1894. Elle espère trouver à Londres un travail suffisamment bien rémunéré pour permettre ensuite au restant de sa famille, dont l’existence est sans cesse menacée par les persécutions, de la rejoindre. Les conditions de travail sont particulièrement dures, même si une solidarité remarquable dans le quartier juif de l’East End permet aux émigrants de survivre. Ce n’est qu’en travaillant sans relâche qu’elle arrive à faire quelques économies pour atteindre son objectif. Elle prend très vite conscience des conditions invraisemblables dans lesquelles elle travaille, ainsi que ses compagnes. La lecture de la brochure rédigée par un anarchiste déjà célèbre à l’époque, Pierre Kropotkine, l’impressionne vivement et l’amène à rompre avec son ancien mode de pensée et ses traditions d’origine. Elle prend contact et s’implique dans l’équipe de militants qui rédige et diffuse le journal de propagande anarchiste « Arbeyter Fraynd ». Un an après son arrivée, elle fait la connaissance de Rudolf Rocker…

Milly ayant relativement peu écrit, la majorité des informations sur leur vie commune provient des divers hommages que Rudolf lui a rendus. Voici le portrait qu’il dresse de sa future conjointe lorsqu’il la rencontre :

« Comment et pourquoi la vie nous a-t-elle réunis ? Le comment pourrait encore s’expliquer, mais le pourquoi demeure insondable, comme la vie elle-même […] Pour Milly et moi, voilà donc comment les choses se sont passées : nous nous sommes trouvés et, bien que chacun de nous provint de sphères parfaitement étrangères, nous avons construit notre propre monde. Cela et seulement cela fut l’essentiel de notre vie. Quand j’ai rencontré Milly, il y a soixante ans, à Londres, je faisais partie du groupe Arbeyter Fraynd et travaillais à cette cause autant que je le pouvais. Milly, qui, de par ses origines, était quelqu’un de profondément religieux, trouva en Angleterre une atmosphère très différente de la vie juive qu’elle avait connue dans sa petite ville ukrainienne. Dans les célèbres sweatingshops (exploitations ouvrières) du grand Ghetto de Londres, où elle gagnait tout juste sa vie, il lui arrivait de travailler le jour du shabbath et même d’exécuter des taches qui contrariaient les principes de la religion juive. La jeune fille s’y refusait parfois, et, pour cette raison, perdit plus d’une fois son emploi et traversa des périodes difficiles. […] Le hasard voulut qu’un militant actif du mouvement libertaire de l’East End fut admis dans l’atelier où elle travaillait, et, au cours de discussions, Milly entendit pour la première fois, des choses qui, jusque-là, lui avaient été totalement étrangères et qui provoquèrent en elle un très grand trouble…»

Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet.

Dès 1898, il lui propose de l’accompagner à New York où il espère trouver un meilleur emploi. Milly accepte, mais le projet fait long feu. Les nouveaux immigrants sont repoussés à la frontière et rembarquent sur le bateau qui les a amenés. Entre autres éléments reconnus à charge par la très pudibonde Amérique, le fait que leur couple soit illégitime… Dès leur retour à Londres, ils reprennent leurs activités militantes. Outre le journal auquel ils collaboraient déjà, ils lancent une autre revue, « Germinal », dont l’orientation est plus culturelle. En 1907, nait leur fils, Fermin. Rudolf et Milly sont tous deux de farouches opposants à la guerre qui s’en vient à grands pas, ce qui les amène à prendre quelque distance avec Pierre Kropotkine avec lequel ils sont en désaccord complet. Leur militantisme pacifiste n’est pas du goût des autorités gouvernementales anglaises. A la fin de l’année 1914, Rudolf est emprisonné en tant que ressortissant d’un pays ennemi. Milly continue son action et organise notamment des soupes populaires pour les familles de chômeurs. Elle participe également aux manifestations de protestation organisées contre le choix qui est laissé aux immigrants russes : s’enrôler dans l’armée ou être déportés. Elle est arrêtée à son tour en 1916 et condamnée à deux années et demi de prison pour sa rébellion pleinement assumée… On lui promet une libération rapide si elle s’engage à renoncer à toute propagande antiguerre. Elle refuse et reste en prison jusqu’à l’automne 1918. Pendant ce temps, Rudolf est expulsé vers la Hollande en mars 1918. Le gouvernement hollandais ne veut pas de ce personnage important et souhaite le renvoyer en Allemagne, mais les douaniers refusent son entrée sur le territoire et il reste en Hollande jusqu’en novembre 1918, date à laquelle la famille est enfin réunie au complet.

En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.

En novembre 1918, profitant du chaos et de la désorganisation, Rocker retourne enfin en Allemagne, vingt-six années après avoir quitté son pays natal. La famille s’installe à Berlin… et reprend ses activités militantes au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire, et notamment de la toute nouvelle formation, la FAUD (Freie Arbeiter Union Deutschlands). Rudolf devient rapidement un personnage clé de ce syndicat aux côtés de ses amis Gustav Landauer et Eric Mühsam. Après l’écrasement de la République de Bavière, et à l’initiative du social démocrate Noske qui fait tirer sur les ouvriers en grève de Berlin, en février 1920, Rocker est emprisonné un mois. Pendant cette période, Milly s’engage aux côtés des femmes du syndicat pour que leur voix soit enfin entendue et que les militantes occupent les places qui doivent être les leurs. Elle participe à la création de l’Union des Femmes, à Berlin, et rédige une brochure intitulée Was will der Syndikalistische Frauenbund? (Qu’est-ce que les syndicats féminins veulent ?). Milly considère que les femmes sont victimes, comme les hommes, de l’exploitation capitaliste, mais qu’elles « bénéficient » d’une seconde exploitation par leurs partenaires masculins. Elle pense que le travail domestique doit être considéré comme tout aussi précieux que le travail salarié. Elle se bat pour une organisation autonome des femmes au sein de la FAUD. Très rapidement, une revue spécifique à la défense des droits des femmes est publiée comme supplément à la revue du syndicat. Des sujets importants sont abordés dans chaque numéro. Le débat sur la sexualité est l’un des plus vigoureux. Milly réclame un accès à la contraception et préconise une « grève de la procréation » pour que ce droit soit obtenu.

la revue Germinal

Un autre combat important livré par Milly Witcop est celui qu’elle mène contre l’antisémitisme, bien trop présent à ses yeux au sein du mouvement ouvrier. Dès 1921, la montée en puissance du nouveau parti national socialiste l’inquiète gravement. La situation devient rapidement dangereuse pour les militants révolutionnaires. Même si elle a largement pris ses distances avec ses convictions religieuses, elle n’oublie pas que c’est en grande partie à cause des pogroms que sa famille et elle ont fui la Russie une trentaine d’année auparavant. Peu de temps après l’incendie du Reichstag en février 1933, la famille Rocker fuit à nouveau l’Allemagne pour trouver refuge aux Etats-Unis, après un long périple à travers Suisse, France et Grande-Bretagne. A l’automne 1937, quelques temps après leur arrivée aux USA, les Rocker s’installent à Mohegan, une communauté anarchiste dans le comté de Westchester, où ils résideront jusqu’à la fin de leur vie. Milly, comme Rudolf, combat sur tous les fronts. Tous deux s’engagent à fond pour soutenir le mouvement révolutionnaire en Espagne en juillet 1936. Leur déception est grande lorsqu’ils prennent conscience du fait que les camarades espagnols n’ont plus aucune chance de triompher. Contrairement à l’attitude anti-guerre qu’ils avaient adoptée en 1914, le couple estime que la lutte contre le fascisme sous toutes ses formes est incontournable, et soutient l’engagement des Etats-Unis dans le nouveau conflit mondial en cours. Comme d’autres militants anarchistes, ils estiment que le nazisme ne peut pas être vaincu par une solution pacifiste.

Milly et Rudolf en 1955

A la fin de la deuxième guerre mondiale, Milly s’intéresse au combat du mouvement sioniste, mais elle se questionne rapidement sur la validité de l’idée de création d’un Etat juif comme solution au problème des persécutions. Elle investit beaucoup de son temps dans la solidarité avec le mouvement anarchiste allemand que quelques compagnons essaient de faire renaître de ses cendres. Les libertaires envoient des colis pour aider les survivants pendant la période de ruine de l’après-guerre. Ce militantisme intense est interrompu au milieu des années 50 par de graves soucis de santé. Des problèmes pulmonaires entraînent son hospitalisation. Son état général décline rapidement, même si elle connaît quelques périodes de rémission. Milly décède le 23 novembre 1955. Pendant de longues semaines, Rudolf, Fermin, son fils, ainsi que d’autres compagnes et compagnons ont veillé à son chevet. Je donne à nouveau la parole à son conjoint :

« La nouvelle de sa mort se propagea rapidement. De tous les coins du monde me parvinrent des messages de vieux amis, de groupes libertaires, de syndicats et d’organisations corporatives. De belles paroles furent prononcées à son sujet, si belles qu’elles agirent comme un baume sur cette blessure qui ne se refermera pas avant longtemps. Je suis heureux d’avoir des amis si fidèles qu’ils ont été capables d’atténuer, en cette période douloureuse de ma vie, ce sentiment d’abandon, de solitude provoquée par la mort de Milly. […] Un de ces amis, connaissant bien la nature de la relation qui nous unissait, Milly et moi, m’écrivit, en ces jours : « Vous avez vécu l’un pour l’autre si intensément que rien ne pourra briser ce lien ». Ces paroles, je les ressens au plus profond de moi. »

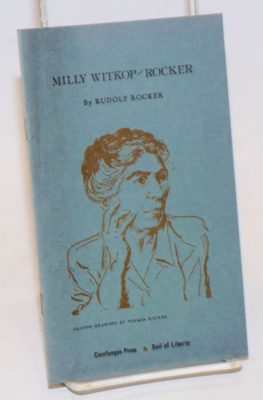

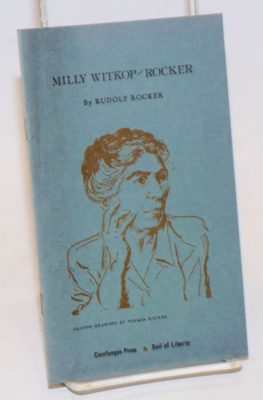

Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :

Rudolf Rocker mourut, à son tour, trois années plus tard, en septembre 1958. Durant cette période il continua à écrire et rédigea, entre autres, une brochure en hommage à sa compagne. Ce fait est suffisamment rare pour être signalé ! Bien que ce ne soit pas l’objet de mon propos, je tiens à vous signaler également que l’une des sœurs de Milly, Rose, était également une militante importante au sein du mouvement anarcha-féministe américain. Quant à leur fils Fermin, il devint un peintre réputé dont plusieurs œuvres peuvent être admirées sur le Web. Milly Witcop ayant peu écrit, certains mettront peut-être en doute l’importance du rôle qu’elle a eu dans l’œuvre de son mari. Je conclurai cette chronique en citant un autre extrait de la brochure que lui a consacré Rudolf :

« Cette harmonie qui présida à notre vie commune n’évitait pas, fort heureusement, les points de désaccord. Son intelligence la portait à se faire sa propre opinion sur toute chose et à être capable d’argumenter avec beaucoup d’habileté. Quand, parfois, une discussion nous opposait et que nous nous enflammions, il lui arrivait de me dire, pleine de joie : « Nous sommes un couple singulier. » »

un portrait de sa mère réalisé par Fermin Rocker.

Sources documentaires : sur la Toile, entre autres, Wikipédia et le site « Margaret Sanger Papers Project » ; côté livre, le très remarquable « Rudolf Rocker ou la liberté par en bas », collection « A Contretemps » reprise par les éditions libertaires – le numéro de la revue « Itinéraire » consacré à Rudolf Rocker… Pour les illustrations, les sources indiquées plus les archives du site Anarcoefemèrides.

11février2019

Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures.

La première chronique « lecture de l’hiver » était parrainée par le vigneron… mais quoi de plus craquant que l’odeur du pain chaud sorti du four ? La seconde est donc chapeautée par le petit mitron. Désolé Prince de l’Elysée, mais il y a des jours où nous avons envie de bon pain bio ET de brioche, de belles amitiés ET de bons livres… Cinq plats pour le menu du jour… C’est Byzance !

Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture.

Ces temps-ci, je vous promène pas mal à la campagne (normal c’est mon environnement au quotidien !)… Eh bien, restons-y avec un excellent bouquin qui est loin d’être une nouveauté puisque publié pour la première fois en 1904 : La vie d’un simple, d’Emile Guillaumin. J’ai tardé à lire ce livre bien que j’en ai entendu parler depuis longtemps, notamment dans les écrits de Poulaille. Ayant déjà eu pas mal de déceptions avec des romans basés sur la vie paysanne, je craignais de découvrir un énième roman de terroir, chronique larmoyante d’une famille méritante… En fait, cela a été une belle surprise que ce livre. La beauté du style et la richesse des descriptions ethnologiques rendent sa lecture passionnante. Dès les premières pages on comprend que l’auteur est partie prenante dans son récit et qu’il connait, non seulement par sa réflexion mais aussi par le « toucher » de ses mains, le sujet qu’il traite en profondeur. Il s’agit d’un véritable témoignage sur la vie paysanne au XIXème siècle et les mutations qu’elle va connaître. Emile Guillaumin s’est impliqué dans la naissance du syndicalisme paysan, mais son ouvrage n’a rien d’un cahier de doléances ou de revendications. Il n’a que peu d’estime pour les politiques et quelques descriptions pittoresques témoignent de cette indifférence proche du mépris. Les notables socialisants ne sont pas épargnés. Proche d’un certain nombre d’idées exprimées par les Libertaires, l’auteur, ami de Griffuelhes, de Mirbeau ou de Poulaille, ne s’est jamais impliqué dans un quelconque mouvement. Sa dure vie de paysan-écrivain a mobilisé toute son énergie. Un bon demi-siècle s’écoule entre le début et la fin de « la vie d’un simple » (mi XIXème siècle – début XXème). Une période de changements lents mais réguliers dans le mode de vie. Au fil des pages de ce récit vibrant d’humanité, on se rend compte des aléas multiples auxquels tenait la survie de ces laboureurs, mais on prend aussi conscience de la cupidité de la majorité des propriétaires. Dans l’esprit de certains de ces bourgeois aisés, la place sociale de celui à qui ils louaient leurs terres n’était pas très éloignée de celle du serf au Moyen-Âge. Le héros de l’histoire dénonce toutes les injustices dont il est témoin avec une certaine modération. Il est souvent au bord de la révolte, mais le bon sens paysan domine et limite les propos outranciers. Sans être vraiment ni « partageux » ni socialiste, on sent, tout au long des pages, l’espérance de l’auteur en une évolution de la condition paysanne vers plus d’égalité et de justice. Une belle lecture.

Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…

Guère de points communs entre mon premier et mon second choix, si ce n’est qu’il s’agit encore une fois d’un récit empreint d’une profonde humanité. J’ai découvert, un peu par hasard (mais avec aussi un coup de pouce de la bibliothèque en ligne « Babelio », seul « réseau social » doit je sois membre) « La jeune fille et le fleuve » de Bernard Housseau, aux éditions Passiflore. J’ai tiré grand plaisir de cette lecture et je voudrais vous inciter à faire une découverte que les chroniqueurs de la énième rentrée littéraire n’ont, semble-t-il, pas faite pour l’instant…

Trois acteurs principaux dans cette histoire : deux êtres humains, un vieil homme dont la vie n’a plus guère de sens (pour une raison qui apparaît assez tard dans le récit), une jeune fille qui erre dans le brouillard et peine à trouver sa voie, et un fleuve, la Garonne, dont les humeurs imprévisibles ne sont pas sans influence sur la vie des riverains. Les deux créatures vont raconter, à tour de rôle, leur rencontre surprenante ; la Garonne est présente, en toile de fond et donne au récit, non seulement son décor, mais également son rythme. C’est un livre qui m’a très vite captivé et que j’ai eu bien du mal à poser. La dernière page tournée, j’ai eu envie de revenir au début, en me disant que ma lecture, trop rapide, m’avait sûrement fait passer à côté de détails précieux (J’ai eu le même sentiment en lisant « Dans la forêt » de Jean Hegland). « La jeune fille et le Fleuve », ce n’est pas un conte de fées, mais une tranche de vie singulière ; certains détails, tristement réalistes, sont là pour rappeler que la vie n’épargne personne et encore moins celles et ceux qui sont issus de quartiers abandonnés et discriminés. C’est toutefois un récit profondément optimiste qui met en valeur le fait qu’un peu de chaleur humaine, un effort de communication, peuvent permettre un rapprochement entre deux êtres que tout semble séparer : non seulement le mode de vie, les préoccupations, mais aussi la barrière qui trop souvent s’impose entre les générations. Il ne s’agit là que d’un roman, certes, pas d’un traité de philosophie, mais il en émane quelques graines de sagesse que l’on peut recueillir et faire pousser avec bonheur dans son jardin intime. Celui qui est différent mérite d’être connu et non repoussé d’un geste méprisant. C’est parfois en se tournant vers « l’autre », que l’on peut espérer résoudre certains problèmes apparemment insolubles. J’ai retrouvé, à travers les dialogues des personnages, des situations que nous avons parfois effleurées lorsque nous discutons avec les « voyageurs » plus ou moins jeunes que nous hébergeons à la belle saison. Leur présence apporte un gain de vitalité ; nos points de vue, appuyés sur une expérience de vie un peu plus longue, les aident à certaines occasions à avancer dans leur propre réflexion. Ce facteur a sans doute joué son rôle dans mon approche du livre ; je dois dire aussi que le style de l’auteur, très plaisant, ainsi que notre amour commun pour le bois, ont eu leur influence !

Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles.

Les fans de Thoreau vont se régaler avec « Ma vie dans les Appalaches » de Thomas Rain Crowe. La filiation entre cet ouvrage et « Walden ou la vie dans les bois » est évidente et revendiquée par l’auteur. Son idée de départ, avant de se lancer dans l’expérience qu’il décrit dans son livre, est de faire comme son mentor – vivre dans une cabane en autarcie partielle – mais de prolonger son expérience pendant plusieurs années plutôt que de la limiter à une douzaine de mois. J’ai beaucoup aimé ce livre ; certains chapitres m’ont un peu moins accroché que d’autres mais j’ai apprécié la dernière partie malgré la nostalgie dont elle est pétrie. Au bout du compte, je me demande même si je n’ai pas préféré ce récit-là au Walden de Thoreau. Je craignais un peu au début que l’ouvrage soit écrit dans un esprit « guiness book », genre « il a tenu deux ans, moi je tiendrai quatre »… Dès le début du livre on comprend que ce n’est pas cet état d’esprit qui guide notre nouvel ermite. De plus, le temps qui sépare les deux expériences est suffisant pour que les données sociétales et environnementales ne soient plus les mêmes. Déjà entre les années 70 où se situe l’histoire et la décennie que nous parcourons à grandes enjambées, bien des éléments ont à nouveau changé et pas dans le bon sens. Bref, nous voilà face à un journal, pas vraiment chronologique, mais plutôt thématique. Les récits de vie quotidienne sont entrecoupés de réflexions intéressantes sur l’écologie, la place de l’argent dans notre monde, ou le peu de cas que nous faisons des savoirs ancestraux. Certaines idées prêtent à débat – probablement – mais il y a dans cet ouvrage matière à une réflexion sur des thèmes très concrets, abordés de manière non pontifiante. Par contre, si vous êtes amateurs d’intrigues et de péripéties rocambolesques, mieux vaut chercher ailleurs ! Personnellement, la vie d’ermite ne me conviendrait guère : les solutions communautaires, les réseaux, le partage… me paraissent plus adaptés… mais à travers le récit de Thomas Rain Crowe, de vraies questions sont posées et méritent que l’on cherche une ou des réponses possibles.

Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.

Des péripéties, le livre « La naufragée du lac des dents blanches » de Patrice Gain aux éditions « Le mot et le reste » n’en manque pas. J’ai découvert ce livre un peu par hasard ; l’originalité du titre, le résumé de la quatrième de couverture et la confiance assez large que j’accorde à cette petite société d’édition marseillaise ont fait le reste. Je n’ai pas été déçu : l’auteur surfe avec habileté entre les passages mélodramatiques, l’humour de certains dialogues et la poésie des descriptions… Deux pêcheurs, pour se remettre d’un naufrage au large de l’île d’Ouessant, séjournent quelques temps dans le chalet d’un de leurs amis, en Haute-Savoie. Lors d’une randonnée, tout là-haut, dans l’éternité blanche, au bord d’un lac curieusement nommé, ils rencontrent une jeune femme noire épuisée. Elle se nomme Saamyia ; elle a fui son pays, la Somalie, où règne la terreur policière ; elle cherche désespérément les traces de sa fille Sahra dont elle a été séparée au cours de son périple. Nos deux héros et leur hôte se prennent de sympathie pour elle et décident de lui prêter assistance pour la suite de son enquête. Elle a besoin d’aide pour rejoindre la Suisse toute proche et prendre contact avec une institution charitable qui aurait pris son enfant en charge… Il n’en faut pas plus pour que nos quatre « zozos » ne se lancent à l’aventure… Débute alors une série d’aventures rocambolesques, une sorte de road movie en bateau, à pied, en motoneige… Plus nos enquêteurs avancent, plus leur objectif recule ; les raisons de désespérer sont nombreuses mais personne n’abandonne. Les trois hommes ont une attitude qui me rappelle parfois les personnages foutraques de la BD « les vieux fourneaux »… Le mélange des genres est pourtant une réussite : aucune maladresse, beaucoup d’humanité et de tendresse dans les relations au sein de ce quatuor improbable d’aventuriers… Difficile d’inscrire dans une catégorie quelconque ce livre qui a en tout cas le mérite d’évoquer de manière originale un thème tout à fait d’actualité à propos duquel la majorité de nos concitoyens ne brille pas par ses opinions et ses comportements.

Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de Cédric Klapisch, qui fait partie de mes bobines préférées. Cette perception s’est ensuite estompée car le cheminement des personnages centraux d’Andréa de Carlo diverge vers des contrées que Klapisch (qui se limite aux années lycée) n’a pas explorées. L’auteur raconte la confrontation de ses deux personnages avec une société dont ils continuent à rejeter les valeurs mais à laquelle il semble que l’on soit contraint et forcé de s’adapter. Ce cheminement chaotique (surtout pour le plus « flamboyant » des deux garçons) est décrit avec subtilité et humanisme. le style de l’auteur est agréable à lire, et beaucoup de portraits ou de descriptions sonnent fort juste à mes yeux. J’aime beaucoup aussi le rôle joué par leur compagne, loin d’être secondaire.

Dernier livre de cette deuxième sélection (attention il ne s’agit pas d’un classement !), « Deux sur deux« , roman écrit par un auteur italien, Andrea de Carlo, traduit et publié chez HC éditions. L’un de mes livres préférés de cet automne, mais comme je n’ai rien publié à cette période et qu’il s’agit d’un petit bijou dans le genre, il rejoint cette liste à la dernière minute. De quoi s’agit-il alors ? De façon tout à fait banale, d’une tranche de vie. On fait la connaissance des deux personnages principaux alors qu’ils sont encore au lycée. Ils suivent le même parcours politique et rejettent une société dont ils dénoncent les valeurs et à laquelle ils refusent de s’intégrer. Par la suite, la vie les sépare et tous deux suivent un parcours très différent, intégration ou marginalité… avant qu’ils ne se retrouvent et que les hasards de l’existence les amènent à confronter l’évolution de leur philosophie et surtout de leur comportement social. Dès le début, je me suis intéressé à ces personnages : j’ai eu l’impression de visionner à nouveau le film « le péril jeune » de Cédric Klapisch, qui fait partie de mes bobines préférées. Cette perception s’est ensuite estompée car le cheminement des personnages centraux d’Andréa de Carlo diverge vers des contrées que Klapisch (qui se limite aux années lycée) n’a pas explorées. L’auteur raconte la confrontation de ses deux personnages avec une société dont ils continuent à rejeter les valeurs mais à laquelle il semble que l’on soit contraint et forcé de s’adapter. Ce cheminement chaotique (surtout pour le plus « flamboyant » des deux garçons) est décrit avec subtilité et humanisme. le style de l’auteur est agréable à lire, et beaucoup de portraits ou de descriptions sonnent fort juste à mes yeux. J’aime beaucoup aussi le rôle joué par leur compagne, loin d’être secondaire.

Chaque fois que j’apprécie le début d’une histoire, j’ai la même inquiétude : je me demande de quelle façon l’auteur va terminer son récit, avec l’angoisse constante que la fin me déçoive ; chance… la fin de cette histoire ne m’a pas déçu ; je dirai même qu’elle a été à la hauteur de mes espérances !

L’auteur ne se limite pas à décrire le bien-être (ou le mal-être) psychologique des deux amis, mais dépeint également leurs expériences professionnelles et leurs idées sur le rapport qu’ils peuvent avoir avec le monde. Est-ce possible de développer un ilot de paix dans un univers aussi conflictuel ? Peut-on échapper aux lois du système marchand libéral et au règne de l’argent roi ? Ces questions reviennent comme un leitmotiv au fil des pages. J’ai trouvé là un livre que j’ai eu bien de la peine à poser, même s’il ne s’y déroule aucune intrigue fracassante. Il ne s’agit, somme toute, que du récit d’une tranche de vie assez banale, mais dans lequel j’ai découvert de nombreuses résonances avec mes propres interrogations !

A la revoyure comme disait mon pote le bateleur.

3février2019

Posté par Paul dans la catégorie : au jour le jour...; Notre nature à nous.

Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu…

Balade matinale. La route goudronnée traverse un hameau et les constructions neuves, sans âme, qui sont venues le faire grossir. Elle continue sur quelques mètres puis devient chemin. L’herbe pousse dans les dernières flaques de bitume. Les talus, sur le bord, imprimés depuis longtemps dans le paysage, montrent qu’il s’agit d’un itinéraire ancien. Le passage plutôt fréquent des tracteurs conserve la trace bien visible. Il a gelé pendant la nuit et l’humidité est encore bien présente. Nos pas hésitent entre les ornières boueuses laissées par les roues, ou la bande centrale herbeuse où nos chaussures se gorgent d’eau : terre collante qui nécessitera un solide décapage des semelles ou chaussettes mouillées. Choix cornélien interrompu par la vue surprenante d’un arbre mort au milieu du labour. Il ne reste que les branches maîtresses et le tronc, un squelette d’arbre vénérable en quelque sorte. Il penche un peu et son avenir paraît précaire. Il est surprenant même que ni la charrue ni le tracteur ne soit venu à bout de cet acrobate chenu…

Cette vision interrompt le questionnement terre à terre qui occupe mon cerveau embrumé. Du coup, une pointe de nostalgie m’envahit et déforme quelque peu ma perception du décor qui m’environne. Le ciel est bleu mais il y a quelques nuages qui cherchent à s’assembler. Ce chemin, ce paysage, je les connais bien ; cela fait des années que nous refaisons le même circuit dans les environs de la maison. Une sorte de pèlerinage… Passé, présent, je ne sais plus trop vers quel environnement nous cheminons.